Mafumi Wada (AIT)

トップ画像:ポリーナ・ダヴィデンコ After Time 2024

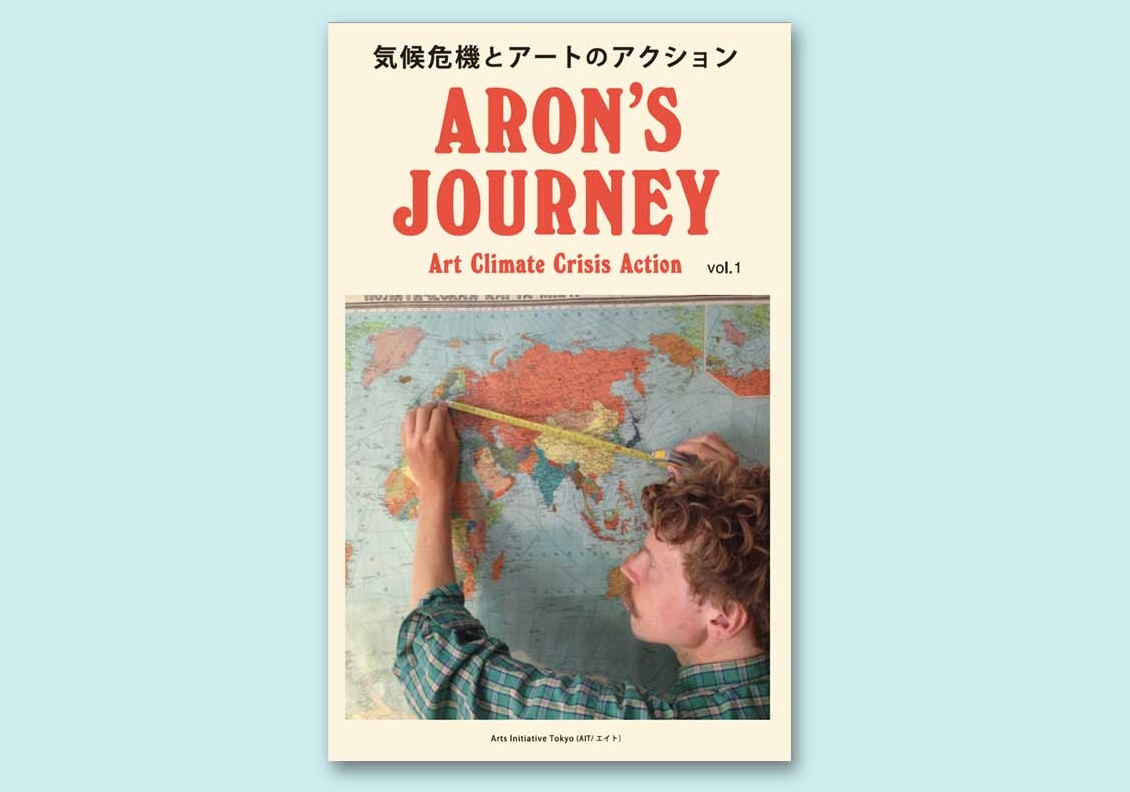

モンドリアン財団を通じてAITのレジデンスプログラムを行ったライター/キュレーターのジュリア・フィダーが、アートメディア「Tokyo Art Beat」に寄稿しました。日本での3ヶ月のレジデンスを通じて、新自由主義と資本主義が悲嘆に課す問題を論じています。その一部をこちらでご紹介します。

文=ジュリア・フィダー 日本語翻訳=灰咲光那(Tokyo Art Beat)

悲しむ時間さえ奪われる社会

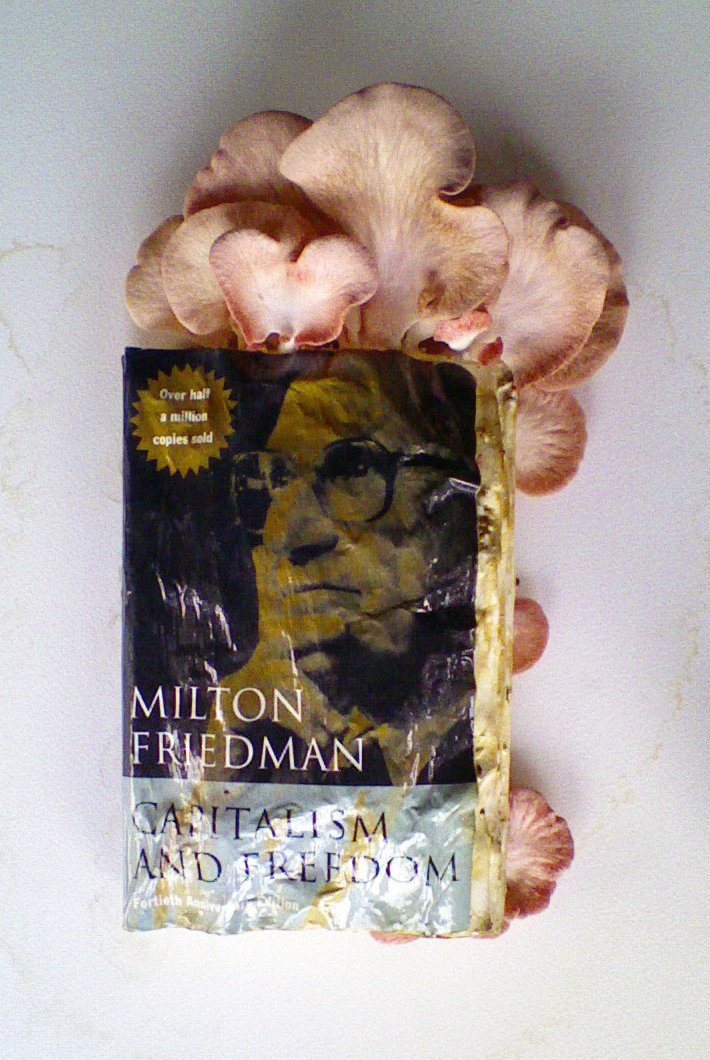

今年5月から8月まで、私はArts Initiative Tokyoのレジデンス・プログラムに参加し、悲嘆がどのように持続していくのかを探求した。ここ数年、私の関心は一点に注がれている。それは、新自由主義と資本主義に支配された社会において、悲嘆はどのように表れ、どのように扱われているのだろうか、という問いである。新自由主義は悲嘆を個人的な問題へと押し込み、資本主義は悲しむ時間さえも効率的に処理しようとする。このふたつの力は、悲嘆に不当な圧力をかけ続け、すでに社会の片隅に追いやられがちな感情との向き合い方をいっそう困難なものにしているのだ。

新自由主義のもとで、悲嘆は目の届かない場所へと退いていく。新自由主義とともに肥大化した個人主義は、悲嘆を私的な問題として扱い、恥ずべきものとしてレッテルを貼る。そして、悲嘆はともに生きる場から排除され、家庭というプライベートな空間に限定されてしまう。

いっぽう資本主義は効率性を追い求め、悲嘆に許される時間を容赦なく削り取っていく。このシステムは、私たちに生産者であると同時に消費者であることを絶えず要求する。ダーシー・ハリスは「Oppression of the Bereaved」(*1)において、悲嘆にくれる人々は市場消費を大幅に減らすため、資本主義システムにとって脅威となる存在なのだと鋭く指摘している。だからこそ私たちは、生産者・消費者としての「通常の」生活に一刻も早く復帰するように追い込まれる。悲しむための時間など、このシステムには端から組み込まれていないのだ。

*1──ダーシー・ハリス「 Oppression of the Bereaved: A Critical Analysis of Grief in Western Society」(2010)、OMEGA – Journal of Death and Dying、60(3)、pp. 241〜253(https://doi.org/10.2190/OM.60.3.c)

RESIDENCY とは?

RESIDENCY

海外の文化機関や財団との協働を通じて、多領域で活動する芸術家や研究者を日本に迎え、知識と経験を共有する国際交流の場を創出しています

-1600x1067.jpg)