ACCJ Team

photo by Isamu Sakamoto

AITが開催してきた気候危機とアートに関する勉強会「Green Study Meeting」。2025年4月23日に開催した第6回目は、GCC(Gallery Climate Coalition / ギャラリー気候連合)に登録している日本のアーティスト・三原聡一郎さんをゲストにお迎えし、戸田建設株式会社のアート事業「ART POWER KYOBASHI」の活動拠点であるAPK ROOMを会場に実施されました。

本レポートでは、三原さんのユニークな実践や環境意識を、AITの堀内奈穂子とロジャー・マクドナルドとの対話を通してお届けいたします。

気候危機とアートに関するAITの試みとACCJの設立

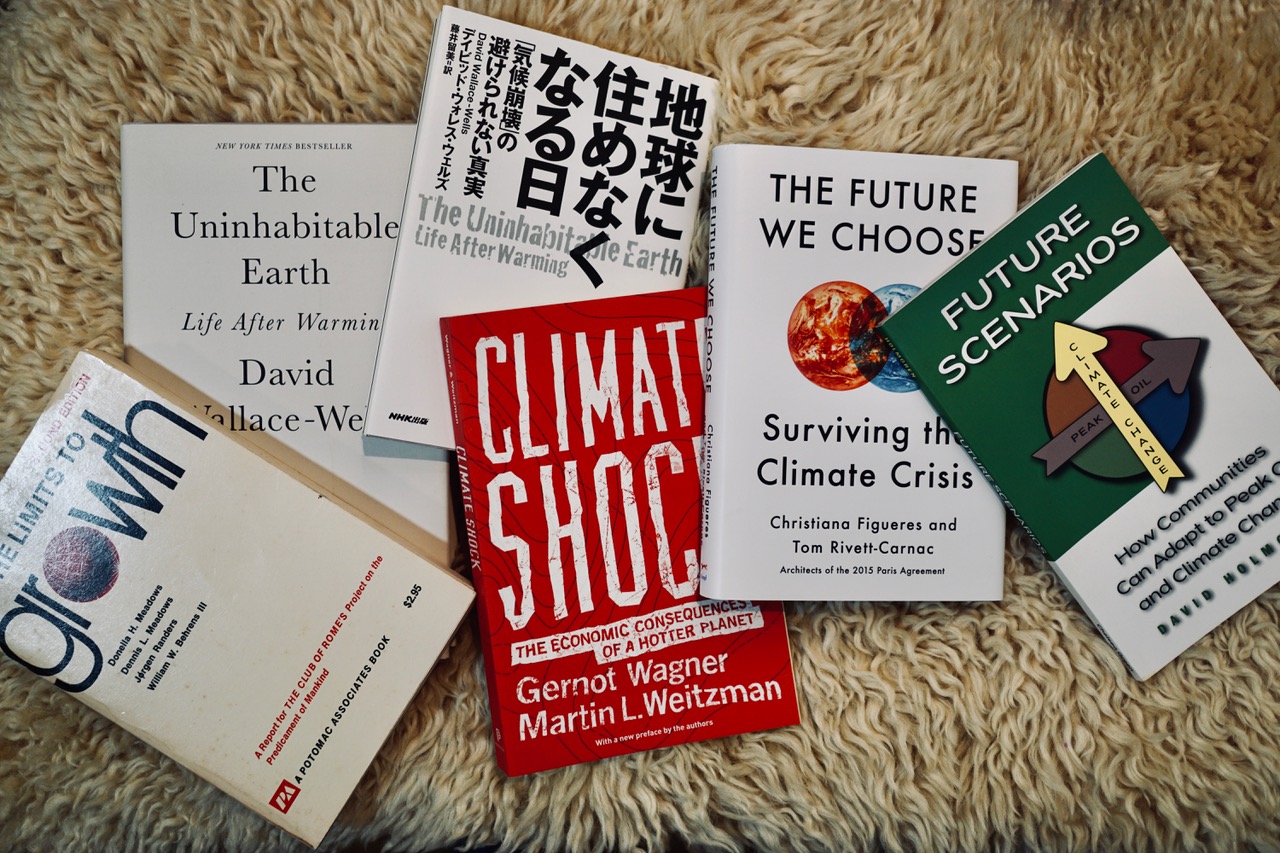

まずイベントは、AITがなぜ気候危機とアートというテーマに取り組むのか、その背景についての解説からスタート。これまでの流れを振り返りながら、ACCJ(Art Climate Collective Japan)を立ち上げた経緯と意義をロジャーが語ります(これまでの取り組みについては、ぜひ過去の記事をご覧ください)。

その上で、アートと気候危機について考える視点は大きく2つに分けられると提示。まずひとつは、作品や展覧会を通じて気候危機をメッセージとして社会に発信し、鑑賞者の意識変容を促す「アートプラクティス」的なアプローチ。

もう一方は、アート界という巨大でグローバル化した経済システム自体の改善。アートビジネス自体のあり方から、美術館や展覧会の運営、作品の運搬方法、アーティストやキュレーターの移動手段などを見直すことが重要だといいます。ACCJはこの後者に重きを置いて、GCCが提供しているツールを日本語翻訳し公開しているほか、世界各国の事例の紹介などを継続的に行っていくとのこと。

途中から堀内も加わり、欧州の美術館・博物館セクターの意識調査では、回答した館の70パーセント以上が気候変動を強く認識し行動を起こしていること、欧米では環境に関わる専門的なキュレーターのポストが設置され始めていること、2024年にACCA(Art Charter for Climate Action | 気候変動対策のためのアート憲章)がヴェネチア・ヴィエンナーレで立ち上げられたこと、テート美術館の名誉館長であったフランシス・モリスさんがGCCの理事長になったことなど、前回の勉強会以降の海外情勢の変化がシェアされました。

震災をきっかけに大きく変化した三原さんのスタンス

ここからマイクは今回のゲスト・三原聡一郎さんへ。簡単にこれまでのキャリアと自己紹介を終えると、話題はGCCへの登録が日本人アーティストの中では当時、初だったという点に。どのようなきっかけでGCCのメンバーになったのかという問いに、「ほとんど幽霊部員みたいな感じで」とジョークを交えつつ、コロナ禍でリサーチに苦労する中、情報収集のために登録した当時の経緯を振り返ります。

「崇高な何かを実現するためというよりは、小さなエネルギーでできることをやってきました。正直にいえば、僕の活動が社会を変えるとは思っていないんです。けれど、作品を体験した人の知覚を敏感にさせたり、何か対象を捉える時のフォーカシングを普段とは違うものに変えられないか、と試行錯誤しています」

三原さんはそう語りながら、代表的な作品やプロジェクトを説明していきます。

これまでの作品に共通するのは、テクノロジーを活用して周囲の環境情報を取り入れるというアプローチ。活動初期はおもにマイクで環境音を取得し、システムを構築するメディアアート作品を制作。次第にマイクをほかのセンサーに変えることで異なる環境情報を取得できると考えたことから、音以外の現象へと関心が移っていったそう。

そんな中、決定的な転機となったのが、2011年の東日本大震災。メディアアート作品は電気がないとただのガラクタになるという事実を痛感。これまでは、電源から先の仕組みでしか制作をしてこなかったことに気づいたといいます。それから電源以前の生活インフラ全体を考え直すように。ソーラーパネルを試したり、飲み水の確保手段などを考えながら実践していくうちに、ついにはバケツと葉っぱを使ったお手製のコンポストトイレに挑戦することに。

「実は家族には内緒で始めました。気づかれたら負けだなと思ったんです。もし彼らから苦情が来たとしたら、コンポストトイレに関する議論で勝てないわけですから」という言葉には、会場から笑い声も。ただこれが「お膳立てとしての芸術のための環境配慮」ではなく、「自分の体に近いもの」で「基準」を作っていくようなことをし始めたきっかけになった、と三原さんは語ります。

撮影:大島拓也

Courtesy of Tsushima Art Fantasia

その後に着手した作品「空白のプロジェクト」では、インスタレーションを4つのバリエーションで展開。震災に象徴される日本社会の空虚な印象を「つかめそうでつかめない」感覚として泡で可視化させた作品、環境放射線をリアルタイムでセンシングする作品、エネルギーロスのない微生物燃料電池をプロトタイピングした作品、人間以外の種とのコミュニケーションを試みるバードコールを模した作品を制作しました。

また、自然現象自体に興味を持ったことをきっかけに制作した作品の中には、空気中の湿度を凝結させて氷や水滴に変化させるものも。これは展示空間にどれだけ水分が存在するか、ゆっくりと可視化させたもので、2018年の関西での水害経験から生まれたのだといいます。

Photo Courtesy:日産アートアワード

「あの時『こんな水、一体どこにあんねん』と思ったんですが、よく考えたら水はどこにでもあるし、一方で、見えないこともあると。じゃあこの場所にはこれくらいの量の水分がある、ということを可視化させようと思ったんです」

ここまでの作家自身による作品解題を聞いたロジャーは、三原作品に共通する魅力を「見えないものを見せてくれる視点」と表現した上で、アーティストにかけられている期待について語ります。

「放射線も、ウイルスも、温室効果ガスも、熱波も、そして気候変動も見えない。これが人新世の時代を象徴していると思うんです。そんな話を気候科学者たちと話していると、彼らがアートに期待しているのは、科学的な現象や数値をビジュアライズすることで、一般の人に届けることだと気づいたんです」

と解説。堀内は、三原作品は科学技術を環境の敵とするような捉え方ではなく、テクノロジーを効果的に活用することで鑑賞者に新しい視座を与えるという点に着目しているとまとめました。

その場所に身を置くことで、見えないものが見えてくる

アーティストとして気候危機に対して政治的なアピールを行うというのではなく、身の回りの環境や自らの身体的な感覚から作品づくりを行う三原さんは、地域やそこに暮らす人々との関係性の中から制作を始めることも多いそう。理念を謳うのではなく体験、感覚値をいかに研ぎ澄ませるか、という三原さんの信念がうかがえます。アーティストとしてのスタンスを示された後に、話題は「3月11日に波に乗ろう」というプロジェクトへと移りました。

きっかけは、震災から年月が経ち帰還困難区域の解除が進む中で、現場の状況と報道や芸術の間にずれを感じたこと。当時、浜通りがサーフィンのメッカであることを知った三原さんは「3月11日に波に乗り、ご飯を食べて語らうということだけで、それぞれに意味が発生してくるのでは」というアイディアからプロジェクトに着手します。

「参加者には『3月11日の朝に浜通りのポイントに集合して、波に乗りましょう』、『初心者、歓迎します』、『その後みんなで温泉入ってご飯食べましょう』とだけ伝えました。で、一通り過ごした最後に自己紹介をしてもらうんですね。すると、震災や、浜通りという地域、東北全体への感覚みたいなものが自然と語られ、みんなの間でシェアされていったんです。

震災と事故が起きてコミュニティが一度なくなった後、再び立ち上がっていく過程に芸術に携わる人間が関わることが重要だと改めて感じた三原さん。イベントは単発で終わらせず、リピーターが戻ってこられるように2022年から10年間続ける計画だといいます。

参加者の中にはサーフィン初心者も多く、ローカルのサーファーたちによる指導や安全監視も徹底。みんなで囲む食事は、かつて都内でレストランを経営されていた方や地元の蕎麦屋さん、焼き菓子屋さん、農家さん、そして震災時に小さかった世代の若いアーティストの協力を得るなど、主催者がすべてを企画するのではなく、関わる人たちでアップデートしていくそう。

また、昨年度には原発にもほど近い富岡町の小学校で実施されている「PinS Project」に参加。PinSとは「Professionals in School」の略称で、クリエイターが「転校生」に扮し、子どもたちと生活しながら学び合いの環境づくりを行うというもの。

現在も一部が帰還困難区域に指定されている富岡町ですが、除染も進み自然と関わる体験ができるようになってきたそうです。そこで三原さんは、子どもたちと一緒に砂、葉っぱ、花など地域の自然物を拾い集め、乾燥させて顔料を制作。それを使ってシルクスクリーンでの制作を行い、最終的には富岡町の白地図に、拾った自然物から作った顔料と、子どもたちが描いたキャラクターなどを印刷した作品を残しました。

作品そのものではなく〈レシピ〉を残し公開するということ

後半の質疑応答タイムでは、会場とオンライン参加者からの質問を通じたディスカッションがスタート。

教育現場でのアプローチについて、オンライン参加者から「消費と生産の距離、目の前の自然と社会の中で名前がついたものの距離が広がっていることに危機感を感じています。そこをつなげる感性づくりを教育現場で実施している例はありますか?」という質問が投げかけられました。

三原さんは、前述の「PinSプロジェクト」がそのユニークな例だと答えつつ、地域のコミュニティ再生において、アーティストやクリエイターが地域課題を直接的に解決するのではなく「飛躍をしながら考えることが必要である」という認識が生まれはじめていると実感したといいます。

また子ども向けワークショップでは、素材に対して「そこにあるものだけで成立させる。もしくは自分たちが捨てているものから探す」ことを意識しているといいます。

「子どもたちは矛盾をすぐ見抜きます。だから環境をテーマにしたワークショップで、材料を買ってくるということはできるだけしない。買おうとすればそれは選ぶことになり、高い位置から物事を見下ろすような感覚になってしまう。それよりも『ここにあるじゃん』という感じで、今ここにあるものは限りなく使う、ということを意識してます」

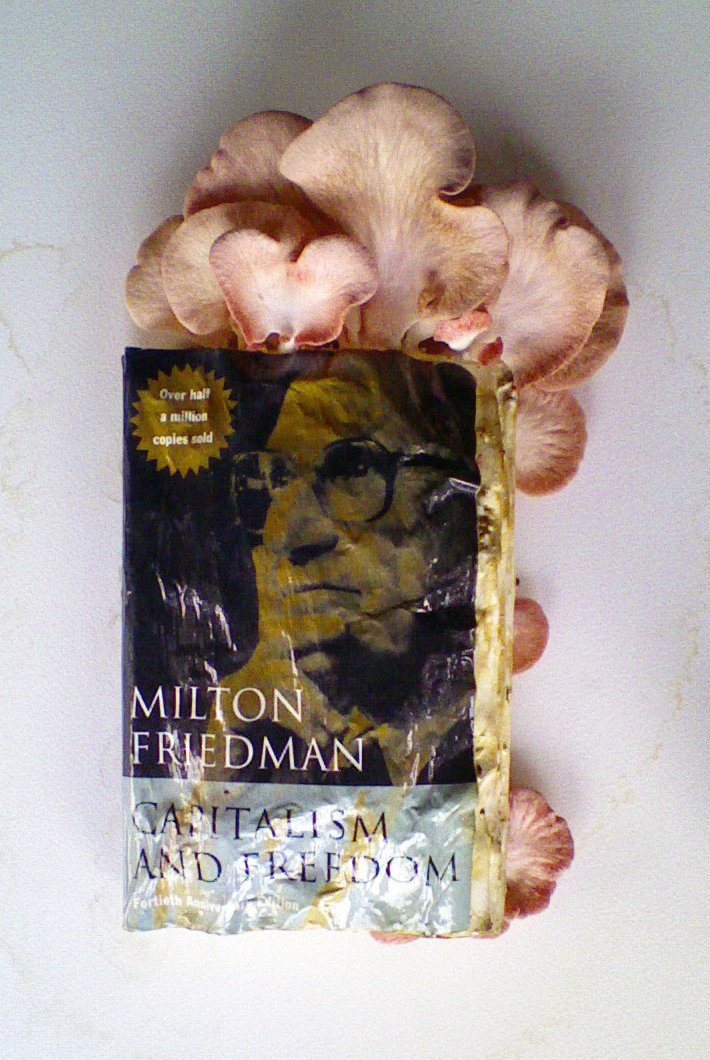

質問への回答に加え、自身の作品の残し方について非常にユニークな提案が。美術作品は常にアーカイブの課題を抱えますが、三原さんの作品は更新性が高くフィックスされた「完成形」という概念に乏しいとのこと。

「じゃあ残すのはアイディアだけでいいかな」と感じた三原さんは、作品を〈レシピ〉として残すという方法を考案。仕様書ほどの厳密なものではなく、料理レシピ程度の自由度を持たせて公開したらおもしろそうだと感じ、昨年KeMCo(Keio Museum Commons)で「レシピ:空気の芸術」という展示を行いました。

〈レシピ〉は作品の概要、扱われた自然現象のリサーチ、システム構成、ハードウェア、パーツリストといった情報から成り、料理のレシピのように番号を追って実際に再現し制作できる形式を採用。この〈レシピ〉11点を展示しました。

さらに次のフェーズとして、誰でも〈レシピ〉を閲覧できるようにと、国立国会図書館のオンラインデータベースへの登録を試みます。その後無事に認定され、現在三原さんの〈レシピ〉はログイン不要のフリーの状態で、誰でも閲覧が可能です。

「国会図書館のデータベースって日本最強クラスのオンラインストレージだと思うので、ある種目的達成されちゃったなって感覚があり、ますます物質を残す欲求がなくなったんです。たまに作品が欲しいといってくれる人がいるんですが、これからは『無料で使える〈レシピ〉があるから、自分で作ってみて』と言おうと思っていて。たとえばぼくが死んだあと、誰かが〈レシピ〉を見て作品をつくったら、おもしろいなあと。これがぼくなりのアーカイブに対しての解ですね」

これまで一貫して、身の回りの環境に目を向けて「小さくつくる」ことを続けてきた三原さん。その結果、作品に必要な機器も小さくまとまることになり、輸送も基本的にはハンドキャリーで間に合うようになったといいます。時折必要になる大きな素材などは、展覧会場周辺で調達したり、廃棄物をアップサイクルとして活用することもあるそう。

「現場に行って、そこで自分が反応したものにひたすら流されてみる。そうやってつくったものを眺めたときに、『あ、これが自分の作品なのか』と感じるような制作のしかたがおもしろいと感じています」

現在は倉庫も持たず、展覧会を終えた作品は基本的に自宅に保管。その際に、消耗品となるパーツは随時他の作品に転用もされているとのこと。それでも廃棄が必要になったものは機械を使って粉砕し、顔料へと生まれ変わらせ、インクとして使用します。

「手間がかかるので、こんなこと思いつかなきゃよかったんですけどね」と三原さんは笑いながら語ります。

自然環境のために行動や作品を変えるというより、日常生活で感じた疑問や発見から生まれる創造的なアイディアを、楽しみながら作品に昇華させること。その結果、制作から保存に至るプロセス全体が刷新され、現代の気候危機に対し鋭い問題提起を伴うアプローチが生まれています。このような一連の試みは、鑑賞者一人ひとりが自らの生活の中から変革のヒントを見つけ出すきっかけにもなるでしょう。

終演後には、地方で仕事があったらその土地の素材を使ってシンプルにつくられた和菓子を食べて地域を知る、という三原さんからの提案で柏餅が配られ、参加者一同その味を楽しみながら、歓談が続けられました。

文:武田 俊

イベント概要

Green Study Meeting vol.6

日時:2025年 4月 23日(水)19:00-20:30 (18:30開場)

場所:TODAビルディング 3階「APK ROOM」およびオンライン(Zoom)

主催:NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト]

会場協力:戸田建設株式会社

特別助成:公益財団法人 石橋財団

言語:日本語

定員:先着20名(オンライン 30名)

*非公開・ご招待制、事前申込制、無料

*あわせてぜひお読みください。

気候危機とアートの勉強会「GREEN STUDY MEETING VOL.3」レポート 文:福島夏子 (Tokyo Art Beat) (2024.4.19) https://www.a-i-t.net/blog/p16933/

気候危機とアートの勉強会「GREEN STUDY MEETING VOL.4」レポート 文:坂口千秋 (2024.7.23) https://www.a-i-t.net/blog/p18664/

気候危機とアートの勉強会「GREEN STUDY MEETING VOL.5」レポート 文:武田 俊 (2024.8.22) https://www.a-i-t.net/blog/p19460/

気候危機とアート とは?

気候危機とアート

アートがもつ表象の力、美術史や言説と気候危機の関係、そして具体的な実践について、AITの活動全体を通じて追求していきます。アート・オンライン講座「崩壊の時代の芸術体験」コースやTASで行っている講座と合わせてご活用ください。