ACCJ Team

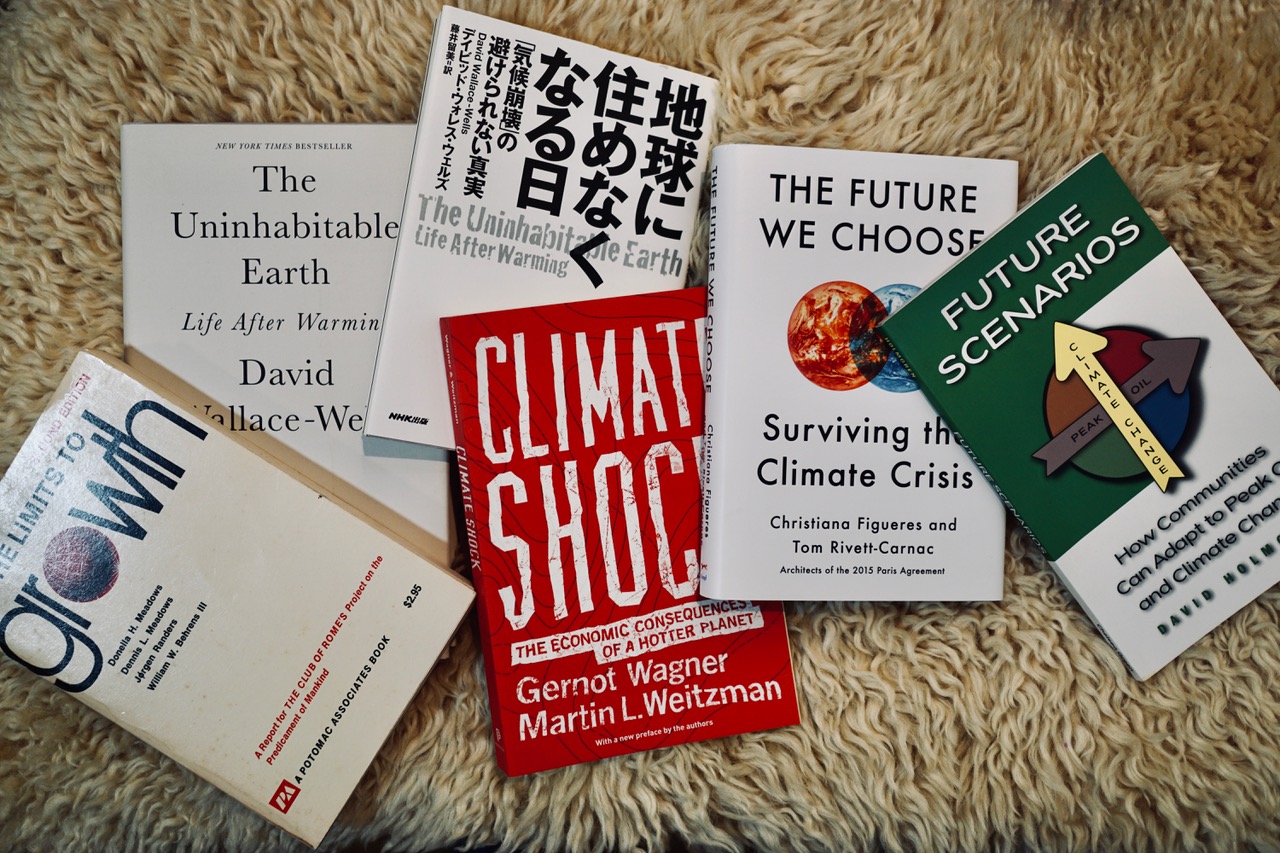

photo by Isamu Sakamoto

AITが主催する、気候危機とアートをテーマにした勉強会「Green Study Meeting」。その第7回が2025年6月2日、飯田橋のブリティッシュ・カウンシルにて、Art Climate Collective Japan(ACCJ)の活動の一環として開催されました。「Image Nation Green(イマジネーション・グリーン)」の団体代表を務める舞台美術家の大島広子さんをゲストに迎え、英国における最新の活動や、舞台芸術とアートの環境ガイドラインとの共通項を探り、両分野の協働可能性について議論しました。会場には大学生、行政関係者、舞台・アート関係者、企業関係者など40名が参加し、トピックへの関心の高さがうかがえました。

イベントの冒頭では、ブリティッシュ・カウンシルの須藤千佳さんの挨拶からスタートしました。イギリスと諸外国のアートセクターをつなぎ、各国で活動を展開するブリティッシュ・カウンシルとして、「日本での気候変動への取り組みのムーブメントを広げていく上で、ACCJとImage Nation Greenがリーダー的な存在になるのではないか」と期待の言葉を述べました。

続いて、AITの堀内奈穂子が、ACCJを立ち上げた経緯と、アートセクターが気候問題に積極的に取り組むための実践的な知見を共有する場としての勉強会の目的を解説。(これまでの取り組みについては、過去の記事をご覧ください)。

堀内は、アートセクターにおいて気候変動に関する活動が世界的に拡大する中で、特にヨーロッパ、中でもイギリスにおいて、アートと気候変動アクションをつなぐ活動を展開する団体や施設がこの分野を牽引している現状について伝えます。代表例として、非営利団体・ジュリーズ・バイシクル(Julie’s Bicycle)を挙げ、こうした団体がアドボカシー活動を展開しながら、無料のツールキットを公開したり、アートと気候変動の分野における専門性を持った人材を育てるトレーニングを提供したり、あるいはコンサルタントとしての役割を担っていることに触れました。また、テート・モダン元館長フランシス・モリス氏のリーダーシップによって、美術館における気候変動対策を積極的に推進してきた同館事例についても取り上げました。テート・モダンのウェブサイトでは「大きな事例だけでなく、楽しみながら実践できるような、スモール・ステップも掲載されている」と補足しました。

さらに、イギリスを中心とした主要なギャラリストによって設立された国際的な取り組みである、ギャラリー気候連合(Gallery Climate Coalition(以下 GCC)についても紹介。 GCCは、気候危機の認識を高めること、アート業界として責任のある行動を取ること、業界を超えた協力の機会、そして人々に影響を与え創造的な解決策を提供するアートの力を提唱する国際的なネットワーク。AITは、GCCの理念に基づき、「グリーンチームの結成」「排出量の計測」「削減目標の設定」「具体的な変革」という5つのステップからなる活動指針に沿って具体的な気候アクションを推進しており、GCCのアクティヴ・メンバーシップの認定を得ていることにも触れました。

イギリス、ヨーロッパを中心とした様々な事例に触れた上で、それらが全てそのまま転用できるものではなく、それぞれの国地域が自分たちの独自の文脈に合わせて、あるいは必要とするものに合わせて、アクションを起こすツールキットを作っていくことが、これから求められていくであろうことを伝えました。

舞台芸術にサステナビリティを導入する、「シアター・グリーン・ブック」とは?

今回のゲスト、大島広子さんは、舞台美術家としてのキャリアに加え、英国で芸術と環境の関係性についての調査研究に携わりながら、「Image Nation Green(イマジネーション・グリーン)」を設立しました。同団体を通じて、英国発の環境ガイドライン「シアター・グリーン・ブック(Theatre Green Book)」を日本語に翻訳し、舞台芸術の現場にサステナビリティの視点を導入する活動も行っています。

シアター・グリーン・ブックウェブサイト大島さんはまず、持続可能な環境社会を実現するための文化芸術の推進を軸にした、Image Nation Greenの活動について紹介しました。3つの柱となるのは、「ソリューション(ガイドラインや政策提言)」「ネットワーキング(横のつながりを生む勉強会やセミナー)」「トレーニング(環境リテラシー教育)」。具体的には、公共劇場での「シアター・グリーン・ブック」を使ったワークショップや、舞台スタッフの布物のお直しの技術を活かしたリペアカフェ、気候科学者を招いての勉強会、劇場関係者に対するアンケート調査、製品やサービスの全過程における環境負荷を定量的に評価するライフサイクルアセスメントを使ったワークショップなど、活動は多岐に渡っています。

大島さんが活動を始めたきっかけとなったのは、15年間の活動の中で、舞台美術家として制作した大掛かりなセットや衣裳が、公演ごとに廃棄される日本の舞台美術界の現状に対して抱いた疑問でした。ある日、SDGsの普及を目的とした電車「SDGsトレイン」に乗って劇場にたどり着いた大島さんは、劇場での環境関連のサインがないことにも気づき「劇場やそこで働く仲間たちに、環境への意識や具体的なアクションがほとんど見られないのはなぜだろう?」と感じたそうです。

記事の続きを読む(Art Climate Collective Japanウェブサイト)

*あわせてぜひお読みください

気候危機とアートの勉強会「GREEN STUDY MEETING VOL.3」レポート 文:福島夏子 (Tokyo Art Beat) (2024.4.19) https://www.a-i-t.net/blog/p16933/

気候危機とアートの勉強会「GREEN STUDY MEETING VOL.4」レポート 文:坂口千秋 (2024.7.23) https://www.a-i-t.net/blog/p18664/

気候危機とアートの勉強会「GREEN STUDY MEETING VOL.5」レポート 文:武田 俊 (2024.8.22) https://www.a-i-t.net/blog/p19460/

気候危機とアートの勉強会「GREEN STUDY MEETING VOL.6」レポート 文:武田 俊 (2025.4.23) https://www.a-i-t.net/blog/p19460/

気候危機とアート とは?

気候危機とアート

アートがもつ表象の力、美術史や言説と気候危機の関係、そして具体的な実践について、AITの活動全体を通じて追求していきます。アート・オンライン講座「崩壊の時代の芸術体験」コースやTASで行っている講座と合わせてご活用ください。