Mafumi Wada (AIT)

サンネ・ヴァーセン(Sanne Vaassen)について

2013年にマーストリヒト芸術学院で学士号を取得。2014年から2015年にかけてヤン・ファン・アイクアカデミーにて活動した後、若手アーティストを対象としたヘンリエッテ・ハスティンクス賞(2013年)、パークスタット・リンブルフ賞(2016)を受賞。2024年には自然環境や持続可能な未来を示唆するアーティストに授与されるシンビオ・クンストプライスを受賞した。

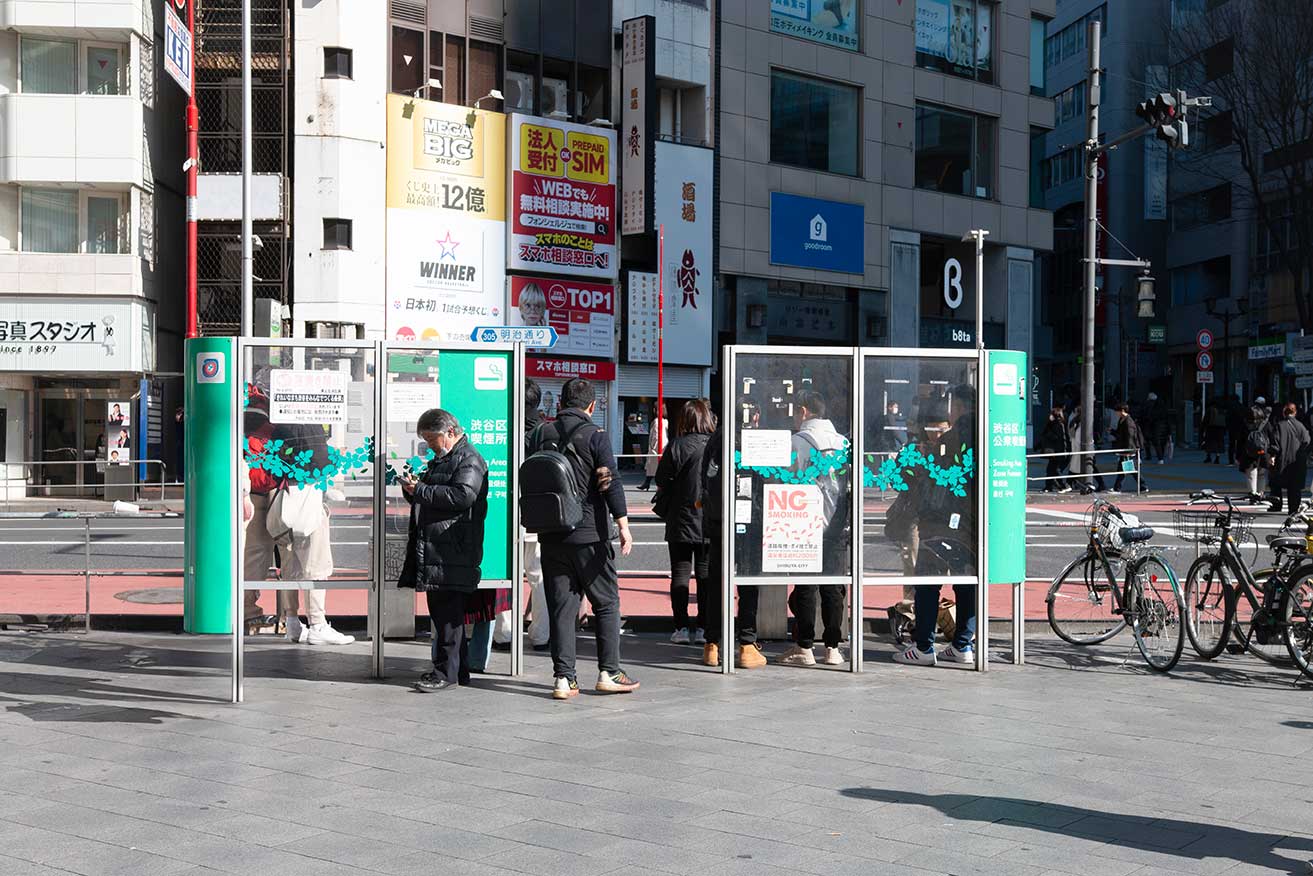

東京滞在中、サンネは東京の水網と都市の下に隠れた洪水制御システムについてリサーチを行った。過去において東京の河川がどのような形状をしていたのか、そして河川の流れを変えることに人間がどのような影響を与えたのかについて研究。

テキスト:サンネ・ヴァーセン(アーティスト)

都内における治水の歴史

モンドリアン財団を通じてArts Initiative Tokyo[AIT]のレジデンスプログラムで東京に滞在した際、私は、都市に張り巡らされた水のネットワーク、そしてその下に隠された目に見えない治水システムについてリサーチを行いました。

東京の治水について理解を深めるために、埼玉県にある「首都圏外郭放水路」を訪れました。この施設は世界最大級の地下放水路で、大雨や台風時に川の水が溢れないようコントロールするためのものです。小さな川が氾濫しそうになると、余分な水は自由の女神がすっぽり入るほどの巨大な立坑に流れ込み、そこから地下トンネルを通って「地下神殿」とも呼ばれる調圧水槽へと運ばれ、最後には江戸川へと排出されます。人間の手による技術と自然の力との繊細なバランスを感じる、圧巻の光景でした。

歴史的な視点からも東京の水の流れを知るため、川を巡る船にも乗りました。江戸城のお堀や古い橋の下を通りながら、東京が江戸の時代からどのように発展してきたのかをガイドが説明してくれました。350〜400年前に掘られた人工の水路を進むうちに、水がこの街をいかに形づくってきたかが実感として湧いてきました。東京はまさに「水の街」なのです。

東京水道歴史館もまた、水のルーツをたどる上で大いに役立ちました。水道の歴史は17世紀初頭、徳川家康が江戸に幕府を開いたころにさかのぼります。自然を守る上で、政治が果たしてきた役割の大きさを再認識させられました。私は人の手による介入が川の形にどのような影響を与えてきたのかを理解するため、さまざまな時代の地図を集め、東京の水のネットワークがどのように変化してきたかを調査しました。都市の歴史を5つの時期に分け、それぞれの時代に焦点を当てながら、水路の変遷を可視化しました。現在はこのリサーチをもとに、実験用ガラス管を使った立体的な作品を制作中です。川の形を天井から吊るすガラスの彫刻として再現することで、地図に眠る記録を空間の中で立ち上げようとしています。

日本の伝統工芸と水、冊子制作

このリサーチと並行して、日本の伝統工芸の中でも特に川の水が重要な役割を果たすもの、たとえば着物の染色や和紙作りにも注目しました。特に自然の水の清らかさと流れが必要とされる点に惹かれました。埼玉県にある「和紙の里」で行われた紙漉きワークショップに参加し、地元の水や繊維、何百年も受け継がれてきた技術がひとつになって紙が生まれる様子を体験しました。水を「管理するもの」だけでなく「協働する存在」としてとらえる感覚が、より深く身体で理解できました。

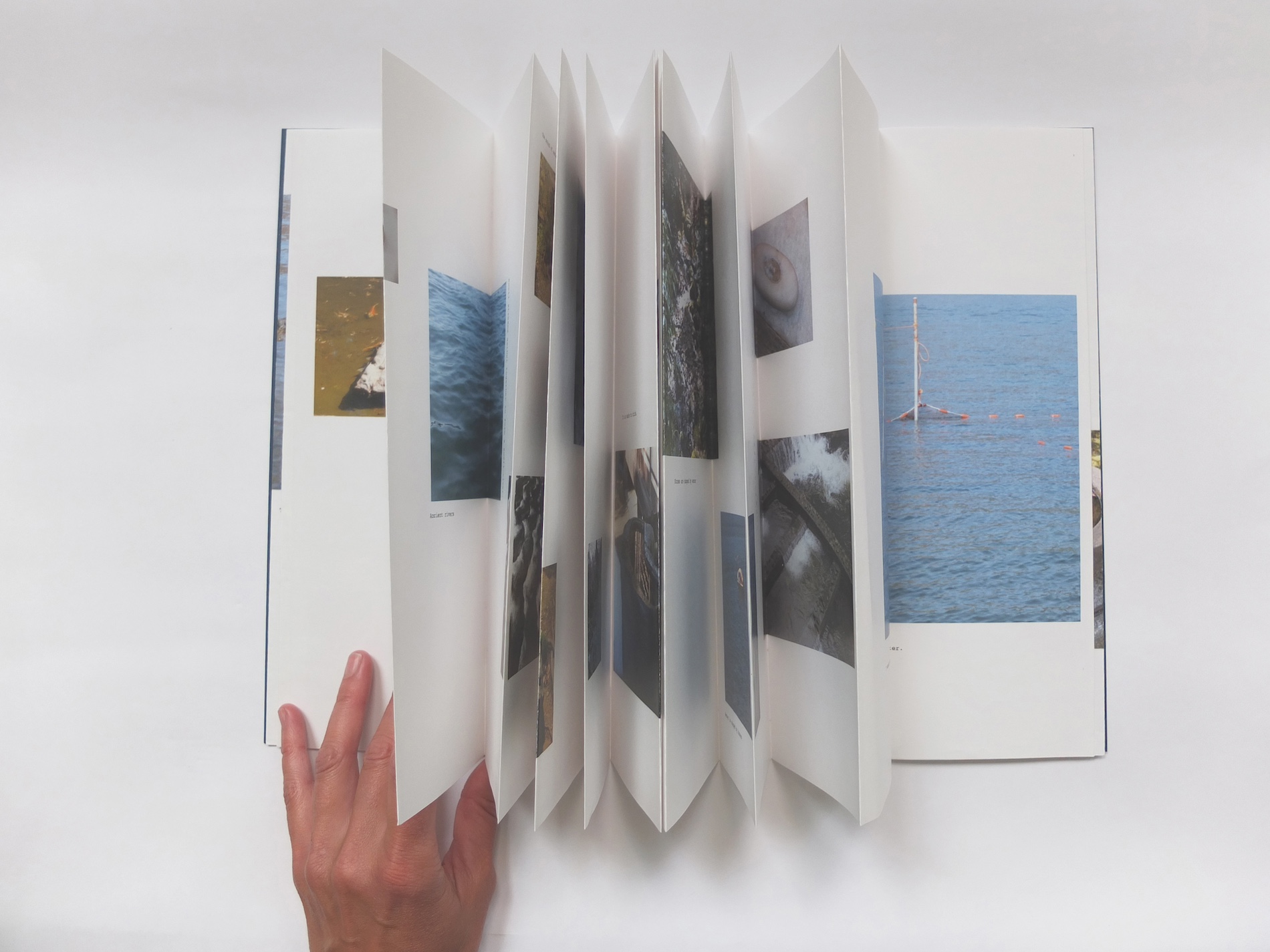

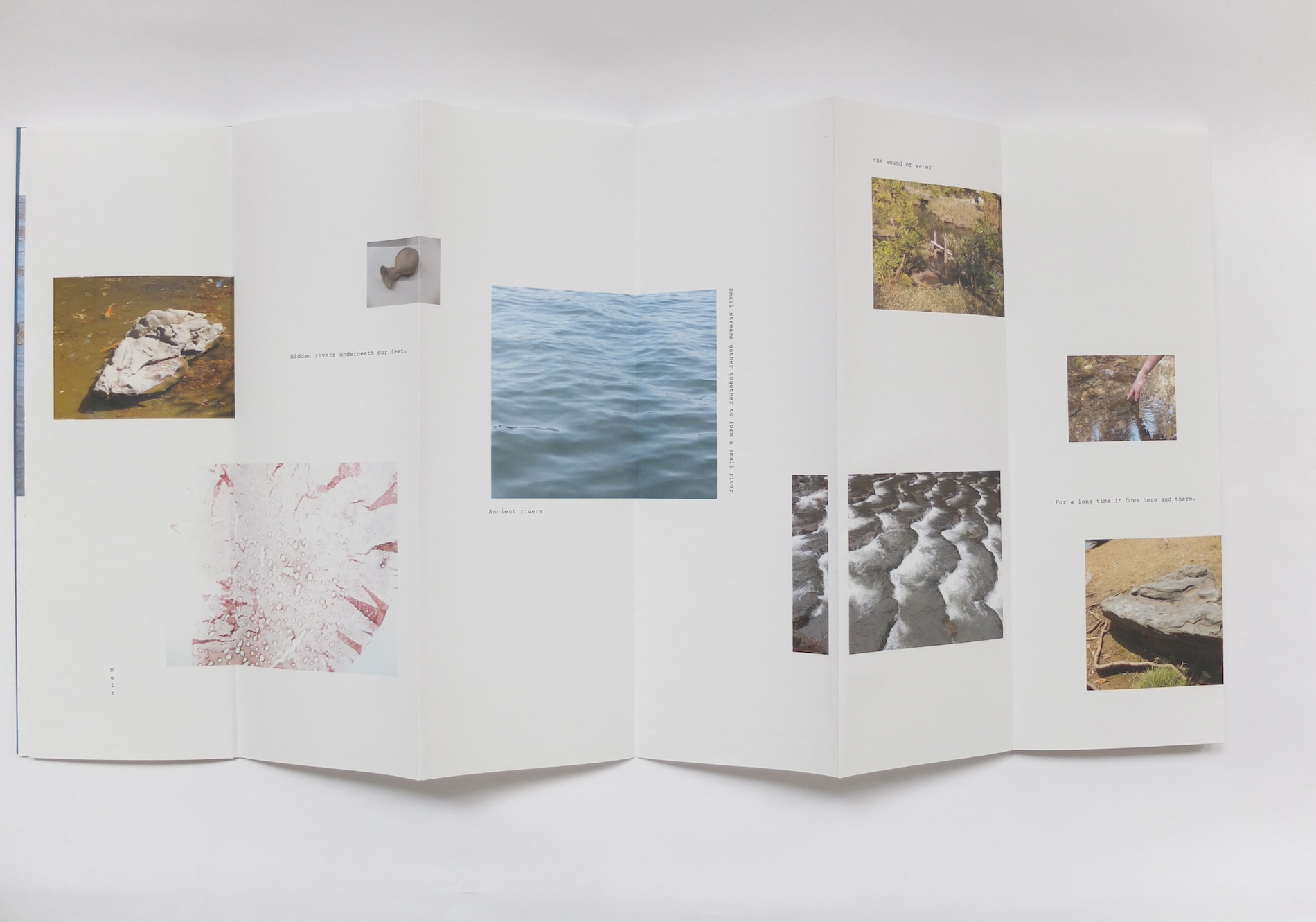

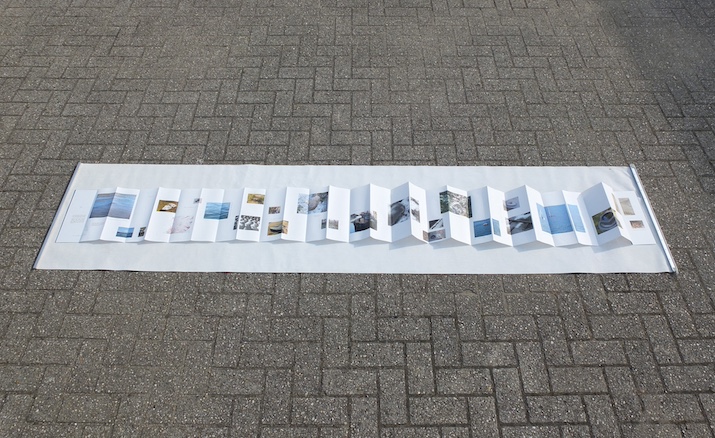

滞在中は、自分の感覚を刺激したモノや素材、瞬間の記録として写真を撮りました。これらは視覚的なメモのようなもので、色や質感、形などが残されています。また、本や展覧会、会話の中で出会った言葉も集めました。こうして写真とテキストが合わさった小さなアーカイブができあがり、私の思考と制作に静かに影響を与えていきました。この素材は、最終的に3メートルの長さに広がる一冊の本としてまとめられ、レイヤー状のリサーチのプロセスを空間的に感じられる形に仕上げました。

オランダと日本の治水

水のリサーチの中で、オランダと日本が水管理の分野で長年にわたって協力してきた歴史にも関心を持つようになりました。両国とも、水と共に生きる必要があるという共通の背景を持っています。近年では洪水対策や河川再生、都市の水デザインなどで、技術や知見の交流が盛んに行われています。この協力関係には、自然に対する理解とリスペクトが根底にあり、今後さらに掘り下げたいテーマの一つです。

この「自然と人との関係性」に注目した視点は、もう一つのプロジェクト《Garden Journal Through Colour》にも反映されています。オランダや日本の水管理のように、自然の力を読み取る知恵が色彩にも現れると考え、庭園や公園、風景の色の移り変わりを1年かけて記録しました。観察をもとに、季節の変化を色のバナーにまとめ、視覚的なアーカイブとして残しています。東京滞在中は、都内外の23ヶ所の庭園や公園を訪れ、その時々の色を記録し、色のコードを作成しました。たとえば、オランダ大使館の庭、東京国立博物館庭園、清澄公園、六義園など。

滞在の終わりには、自身の作品やリサーチプロセスについてのレクチャーも行いました。プロジェクトがどのように展開してきたか、どんな方法や考えに基づいているのかを紹介し、滞在中にまとめた冊子も発表しました。

今後の展開

この滞在は、新たな展開にもつながりつつあります。集めた古地図をガラス職人とのコラボで立体化し、かつての水の流れを繊細なガラス彫刻として再現する予定です。また、公園で観察した色も、大判プリントのシリーズとして発表したいと考えています。

水に関する私のリサーチは、まだ終わりではありません。日本の水のネットワーク、政治や信仰、災害との深い関係など、さらに探るべきことがたくさんあります。日本とオランダの協力関係にも、まだまだ興味深い歴史や現在進行形の話があります。インフラだけでなく、水に関わる素材や文化にも注目しながら、今後も日本の水について研究していきたいと思っています。たとえば、時代ごとに変化した日本の海岸線を石に刻み、層状に積み重ねて時間の流れを示す彫刻にしたり、枯山水に着想を得た風車型の作品、あるいはコンクリートを使った噴水のようなインスタレーションも構想中です。

今後の展覧会では、過去の作品と新作の両方を発表予定です。色彩をテーマにした過去作は現在、スコットランドのV&Aダンディーで展示中です。6月には、人と風景の関係をテーマにした《Fountain of Heartbeats》が、オランダ・テルスヘリング島のOerol Festivalとナチュラルミュージアム・フリースラントで展示されます。夏にはベルギーのCC Zwanenbergでも作品を発表予定。そして、東京でのリサーチと新たな構想を集大成した個展を、2026年にオランダ・フェンライのOdaparkで開催予定です。

RESIDENCY とは?

RESIDENCY

海外の文化機関や財団との協働を通じて、多領域で活動する芸術家や研究者を日本に迎え、知識と経験を共有する国際交流の場を創出しています