Mafumi Wada (AIT)

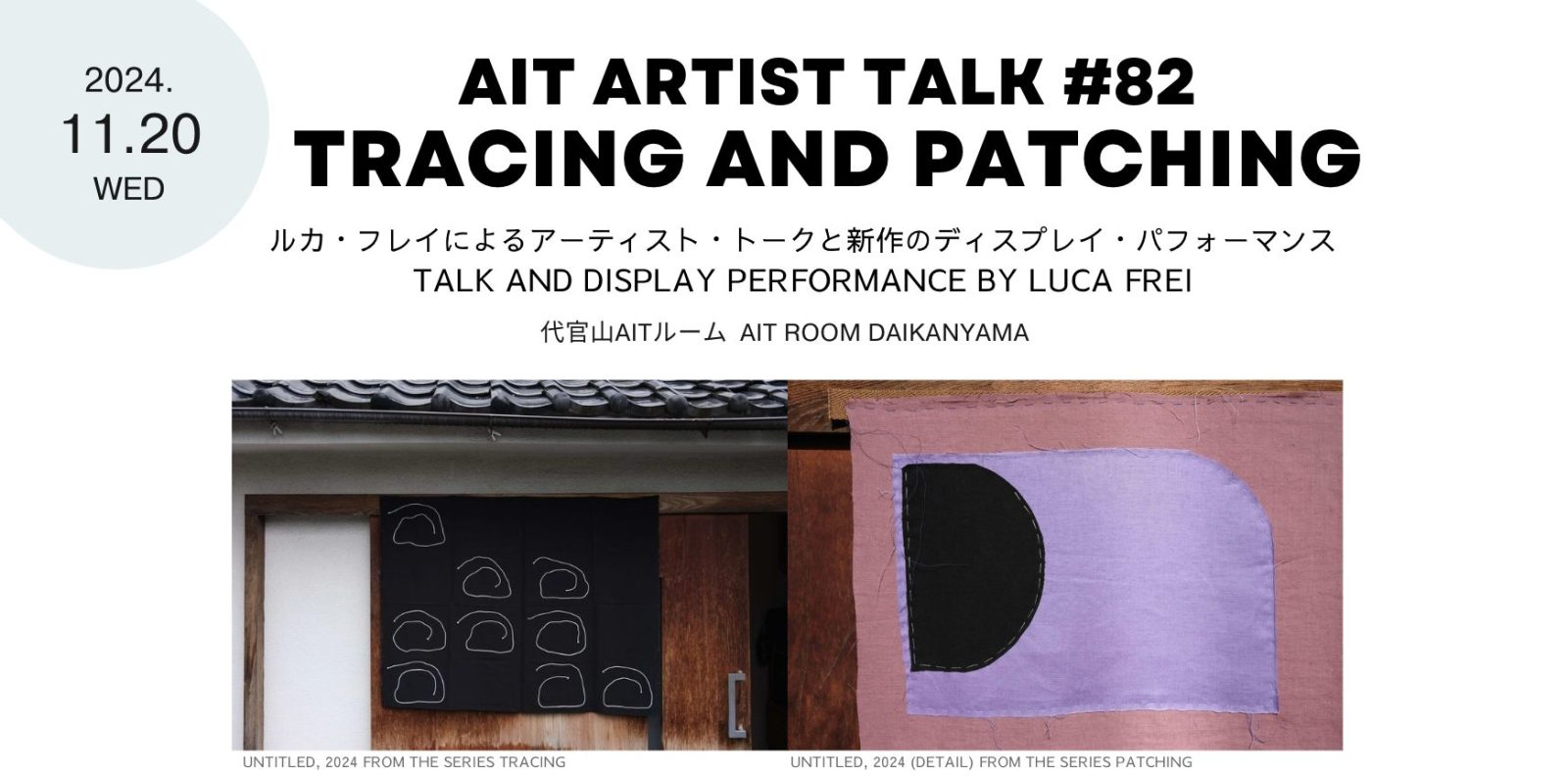

ルカ・フレイ(Luca Frei)について

スウェーデンのマルメを拠点に活動するビジュアル・アーティスト。

彫刻やインスタレーションのほか、展示デザイン、ブックデザインなどを手がけ、その表現の多くは実用的な用途や美学に根ざしている。

また、コレクティヴによるプロセスや学びに深い関心を持ち、歴史や日常的なテーマを通して考察。

近年の作品ではテキスタイルに焦点を当て、その物質的・文化的意義を学際的なアプローチで探求している。

テキスト:ルカ・フレイ(アーティスト)

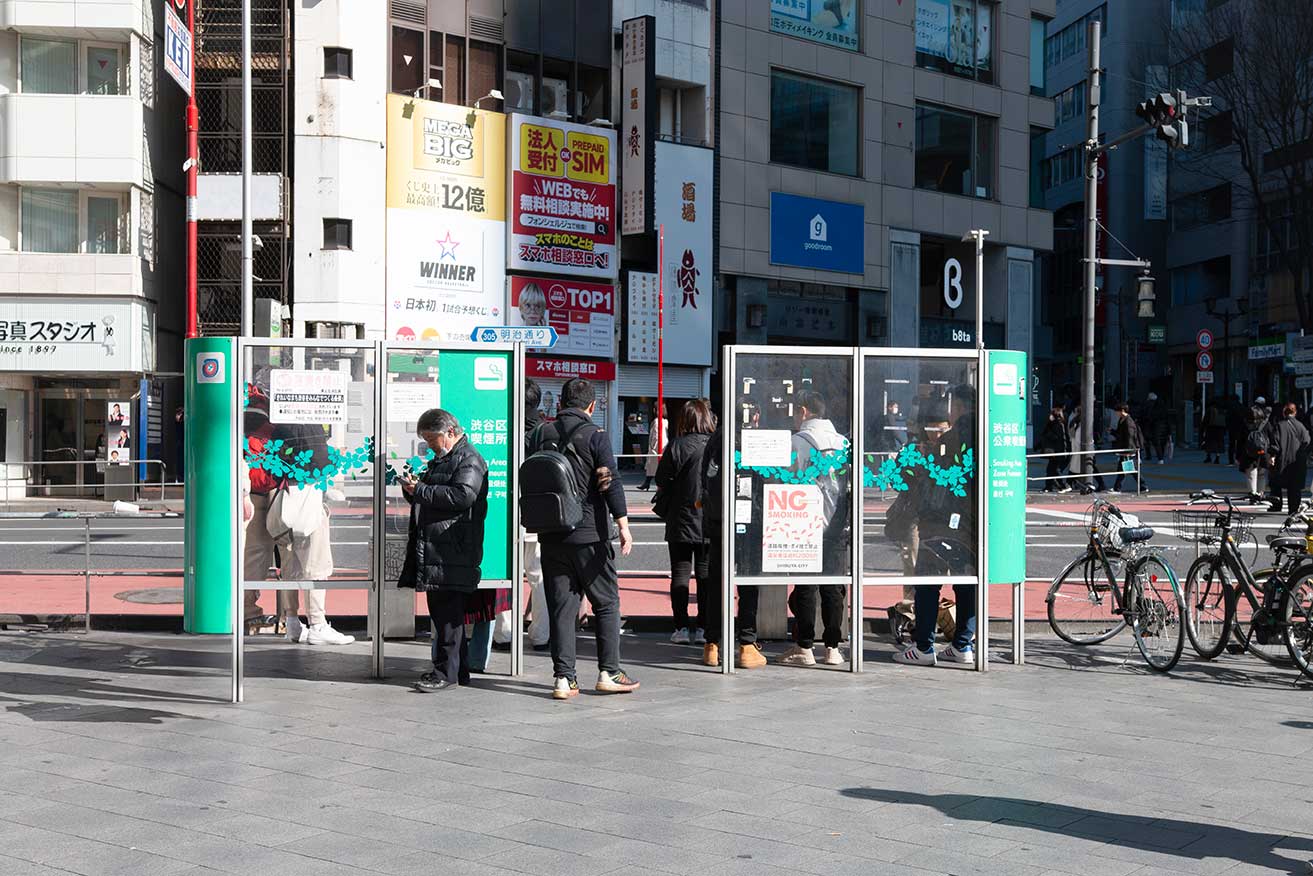

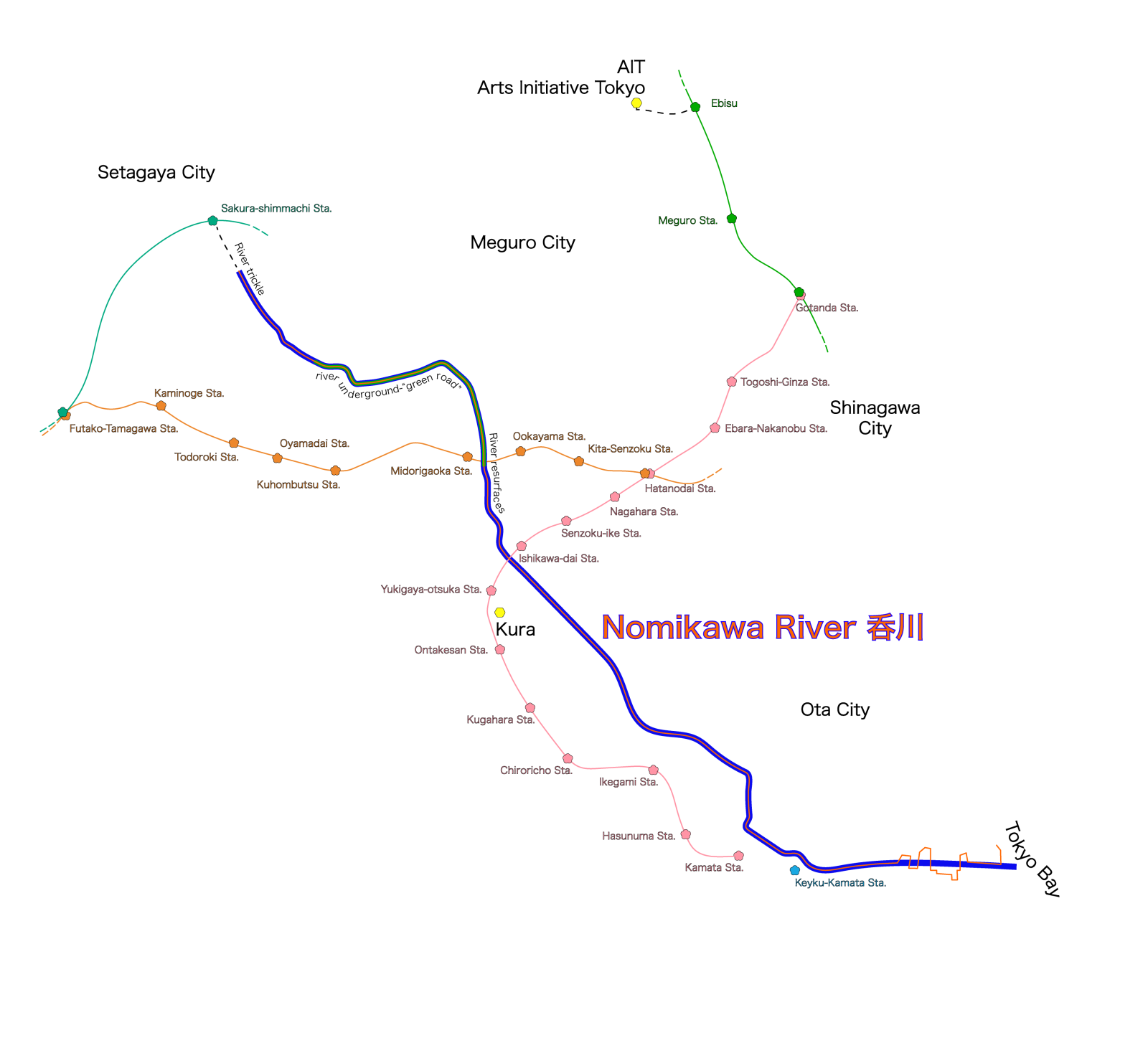

呑川との出会い

2024年9月1日から11月30日までのAITとIASPISのアーティスト・イン・レジデンシー期間中、私は東京・大田区の御嶽山駅と雪が谷大塚駅の間に位置する静かな住宅街に拠点を置いていました。日々、世田谷区の住宅地を起点に地下で流れる「呑川(のみかわ)」沿いを歩くことが、写真による記録プロジェクトのインスピレーションとなりました。この川沿いの都市の構造物は、建築的な変遷や、プライベートとパブリックの空間をぼかすように配置された鉢植え植物(「見庭」)を通して、豊かな質感を示していました。

日本の物質文化についての理解

日本の物質文化についての理解は、いくつかの施設訪問を通じてさらに深まりました。日本民藝館と、その隣にある柳宗悦の旧邸、そして五島美術館での「織物と断片―日本におけるグローバルテキスタイルの再利用」という展覧会は、日常的な手工芸への理解と、日本の古い織物を重んじる独特の文化への感謝の気持ちを深めてくれました。

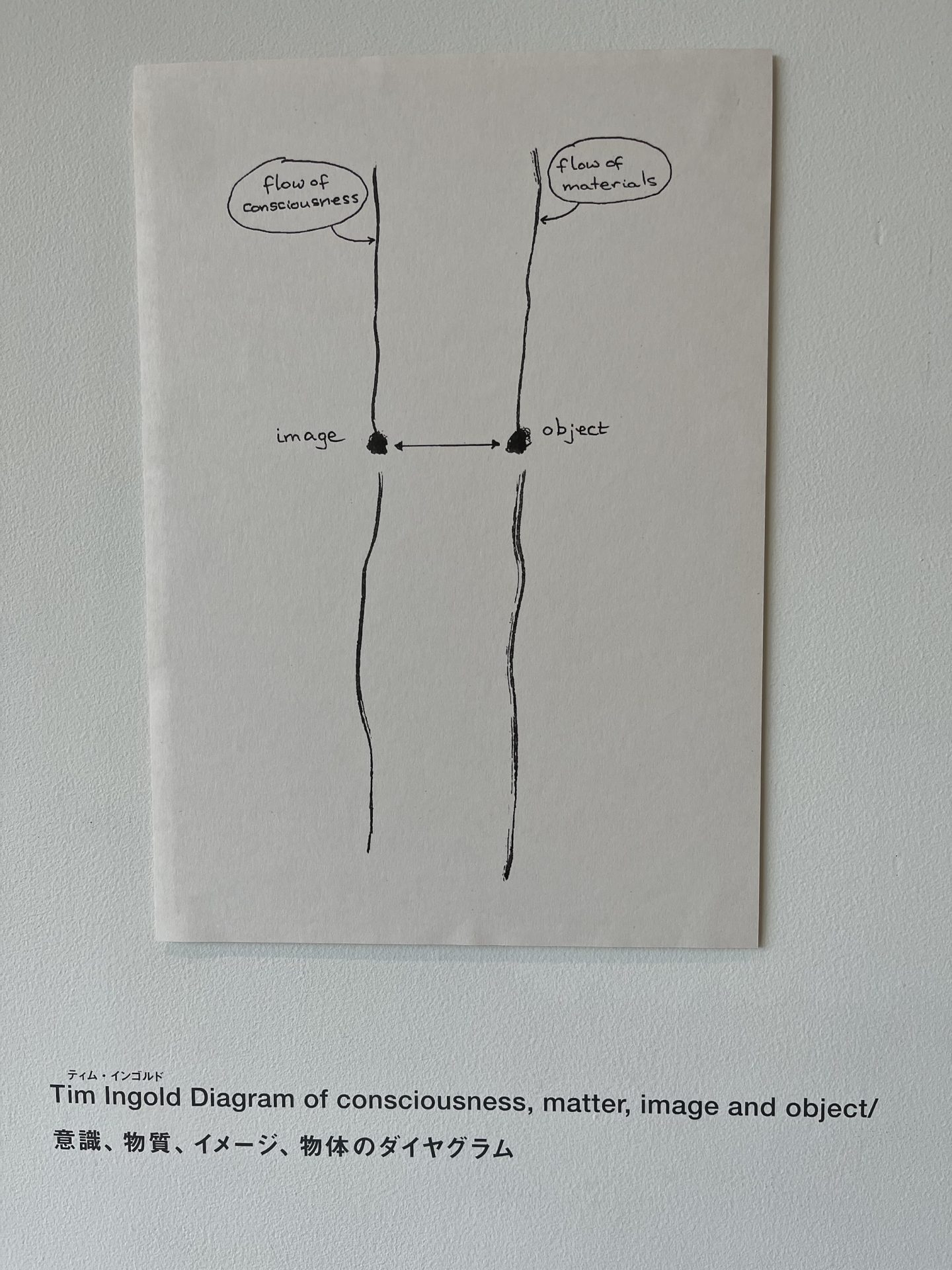

金沢では、国立工芸館での沖純子の作品が織物の実践に対する新たな視点をもたらし、また、金沢21世紀美術館での展覧会「Lines(ラインズ)—意識を流れに合わせる」では、伝統工芸と現代工芸との対話に関する洞察を得ることができました。そこでは、2018年の「バウハウスへの応答」展(京都国立近代美術館)に参加した際に出会ったキュレーターの本橋仁氏とも再会しました。高松では、重要な素材の統合の例として、丹下健三設計の香川県庁東館や猪熊弦一郎のタイル壁画、そして、彫刻、建築、風景が一体となって空間的な存在感を作り出しているイサム・ノグチ庭園美術館に訪問し、素晴らしい作品と出会いました。

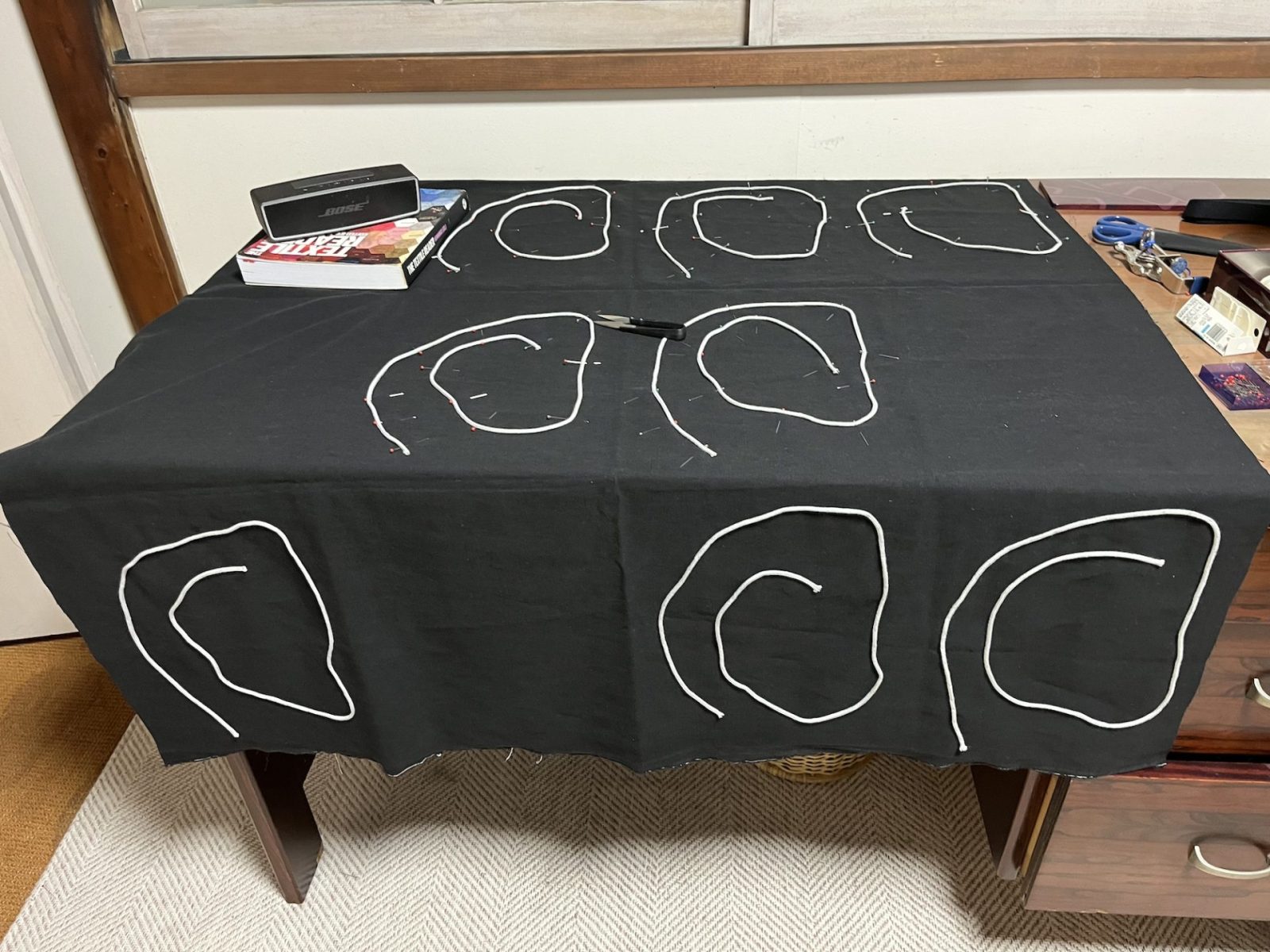

新作制作と京都での展覧会

レジデンスで滞在中、私は近隣で見つけたテキスタイルを組み合わせて新たな作品を制作しました。今回の重要な発展として、布の販売者によって残された格子状の折り目を、構造的な要素として敢えて作品に取り入れました。これらの偶然の折り目は、美的要素であると同時に、保管や輸送のための実用的な解決策でもあり、その格子模様の考察は、時間と空間を整理する日本的な概念と共鳴しています。

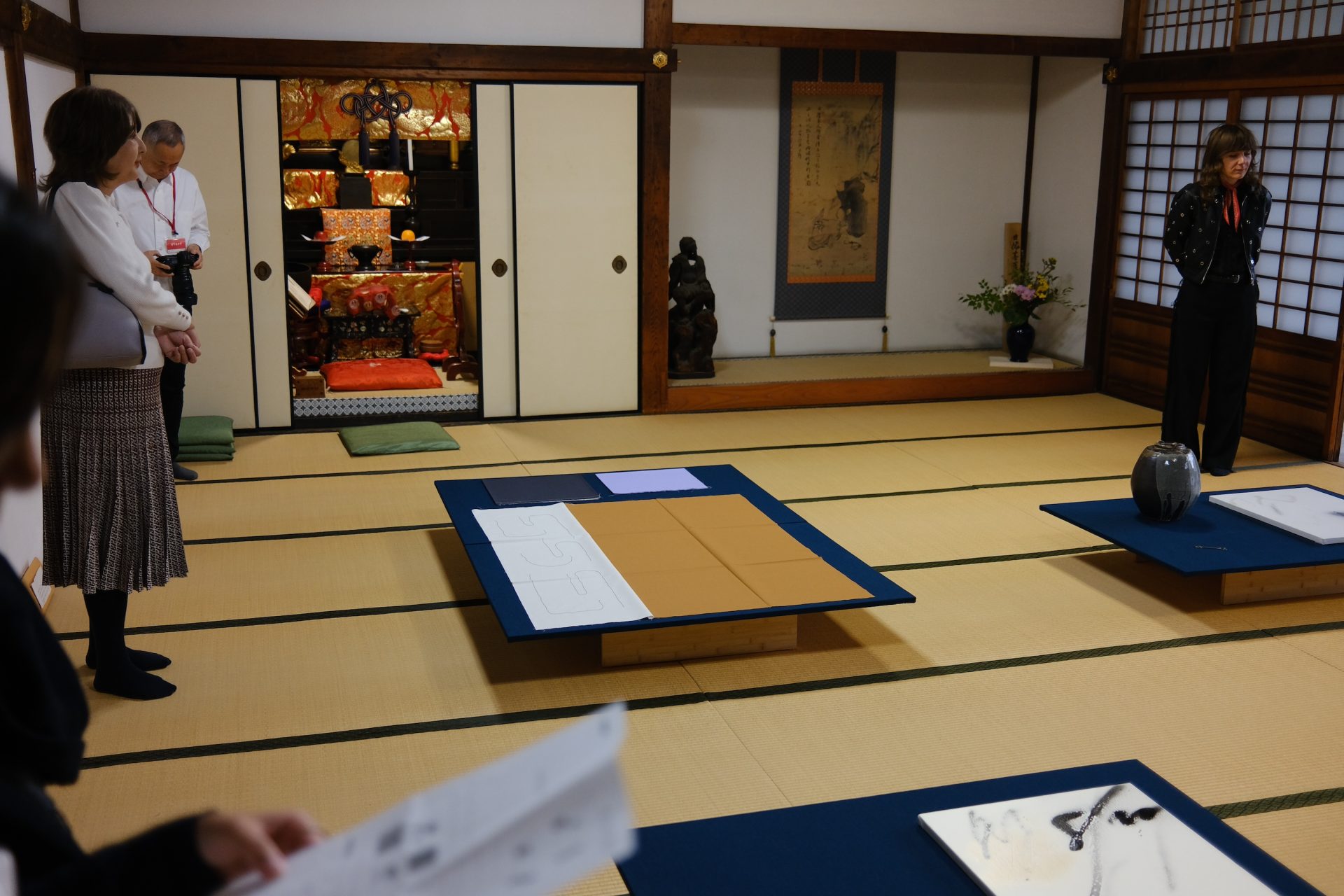

これらの作品は、呑川を記録した写真とともに、日本滞在中に私が参加したグループ展「Agency Outpost #3: Lines(エージェンシー第三出張所 / 線)」で発表されました。この展覧会は、京都の現代美術製作所会場と妙蓮寺で開催され、作品にとってユニークな展示空間となりました(会期:2024年11月17日〜12月1日)。

レジデンシーの最後には、AITでアーティスト・トークとディスプレイ・パフォーマンスを行い、滞在中に制作したテキスタイル作品を広げて紹介しました。床に広げた作品を中心に親密な空間がつくり出され、ひらかれた儀式的な行為を通じて、鑑賞者は作品をさまざまな角度から観察し、細部を間近に見ることができました。これは、私が初めて行ったパフォーマティヴな展示であり、作品が時間、空間、そして観客とどのように相互作用するかという視点に新しい次元をもたらしました。

このレジデンシーは、AITチームのサポート、そしてスウェーデン芸術奨学金委員会(Konstnärsnämnden)、IASPISの支援によって実現しました。

RESIDENCY とは?

RESIDENCY

海外の文化機関や財団との協働を通じて、多領域で活動する芸術家や研究者を日本に迎え、知識と経験を共有する国際交流の場を創出しています