ACCJ Team

メイン画像 画像提供:公益財団法人石橋財団

西嶋大二さん(公益財団法人石橋財団 常務理事)インタビュー

「気候危機という現実に、アートはどう応答できるのか?」。その問いの最前線にいる人々に、ACCJが活動内容や思いを聞くインタビューシリーズ。

公益財団法人石橋財団が運営するアーティゾン美術館は、日本の美術館のなかで先駆けて環境保護や社会的責任を意識した運営方針を強化してきました。汎用クレートの開発、再生可能エネルギーの導入、そしてSDGsへの取り組み。石橋財団の常務理事として、長年その変化を見つめ、舵取りを行ってきた西嶋大二さんに、アーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト]代表・塩見有子が聞き手となり、美術館が果たすべき役割と、業界全体の未来についてお話をうかがいました。

公益財団法人 石橋財団

石橋財団は1956年、株式会社ブリヂストンの創業者であり、旧ブリヂストン美術館(現アーティゾン美術館)創設者の石橋正二郎(1889–1976)により、芸術・文化への貢献を永続的に行うために設立された。以来、常に時代に先駈けるという創設者の意志と「世の人々の楽しみと幸福(ルビ:しあわせ)の為に」を理念とし、東京・京橋のアーティゾン美術館を中心とした美術館事業と、芸術・文化・教育活動を支援する寄付助成事業を2本の柱として活動している。

財団として、社会との調和を目指す

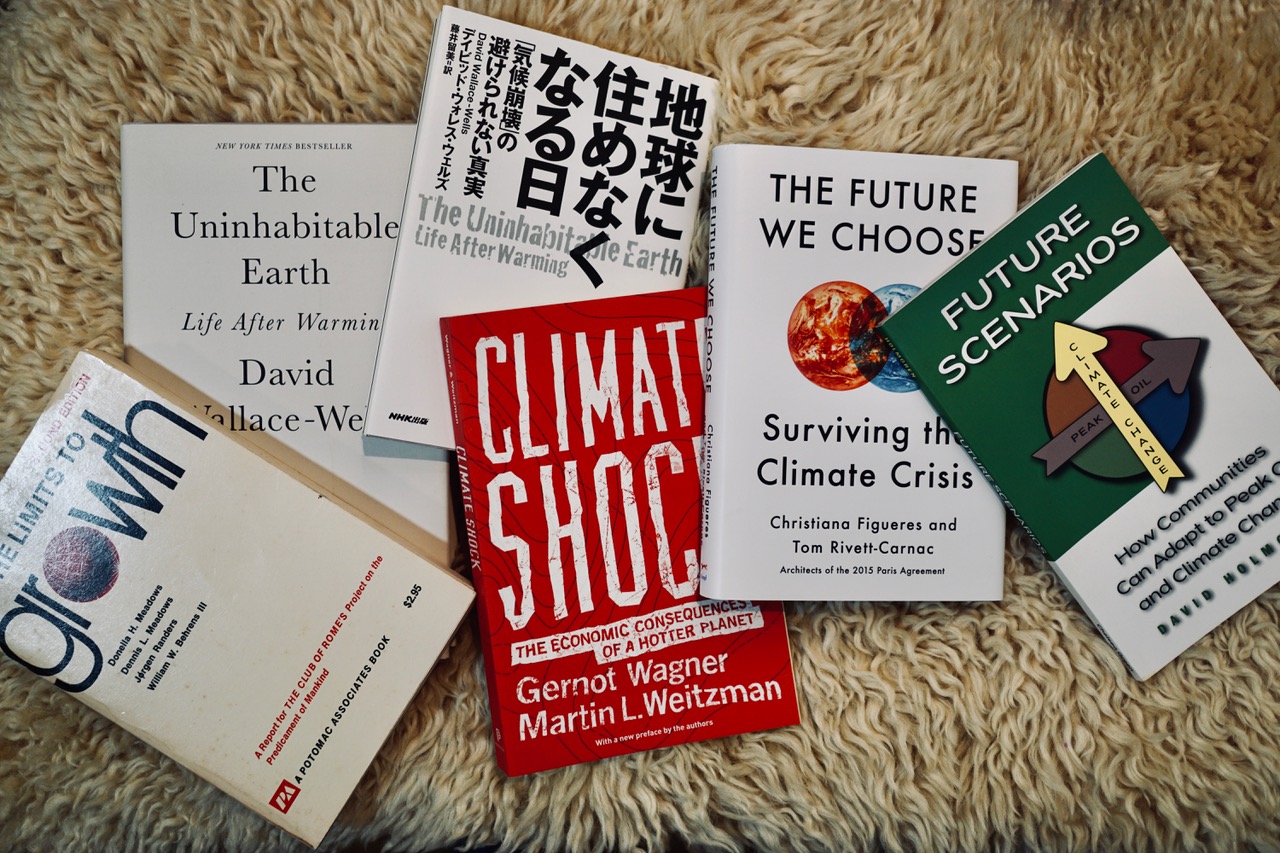

──アーティゾン美術館は、国内の美術館のなかでも先陣を切って持続可能な美術館運営に取り組まれています。AITも、西嶋さんとは何度もカーボンニュートラルに向けた美術界のあり方について意見を交換させていただいてきました。『BRUTUS特別編集 新しい仕事と、僕らの未来。』(マガジンハウス)では、AITのロジャー・マクドナルドと、森美術館館長の片岡真実さんとの対談記事で、貴財団が開発された汎用性のあるリユース可能な美術作品輸送用ケース「汎用クレート」についても紹介させていただきました。ただ、貴財団は、クレートだけではなく、その背後には深い想いと数々の実践が進行中であることも事実です。そこで今日は改めて、石橋財団およびアーティゾン美術館の広範なビジョンと取り組みについて、お話をお伺いしたいと思っています。最初に、西嶋さんのこれまでのキャリアと、環境の取り組みについてお聞かせください。

西嶋:私はもともと株式会社ブリヂストンの広報・宣伝に約10年携わり、その後ブリヂストンの子会社2社の責任者を経て、16年前の2009年石橋財団にお世話になりました。2009年以降、石橋財団で大きな変化を経験してきました。2012年に公益財団法人の認可を得たこと。そして、2015年にブリヂストン美術館が長期休館し、約5年の歳月をかけて建物を建て替えるという大きなプロジェクトに関わりました。さらに館名変更を経て、アーティゾン美術館として新たにオープンしたのは、2020年1月です。

公益財団法人石橋財団 常務理事 西嶋大二さん私自身「社会とどう向き合うか」というマインドは、メーカーであるブリヂストンでの経験から、身についたものです。企業も財団法人も、社会的責任を負うべき組織であることには変わりありません。したがって、環境やカーボンニュートラルに関する取り組みが、大きなテーマとなることは当然だと思っています。

アートリサーチセンター設立と汎用クレートの開発

──ではここから、石橋財団アートリサーチセンター(ARC)の設立と、汎用クレート開発についてお伺いします。

西嶋:ブリヂストン美術館の休館に先立ち、新しい美術館のあるべき姿はどのようなものか財団内でさまざまな議論を重ね、建て替えから運営全体にわたる構想を始めました。その中で、「収蔵庫をどうするか」は重要な課題の一つでした。そして、ブリヂストン美術館が長期休館に入る2015年、東京都下に竣工したのが石橋財団アートリサーチセンターです。

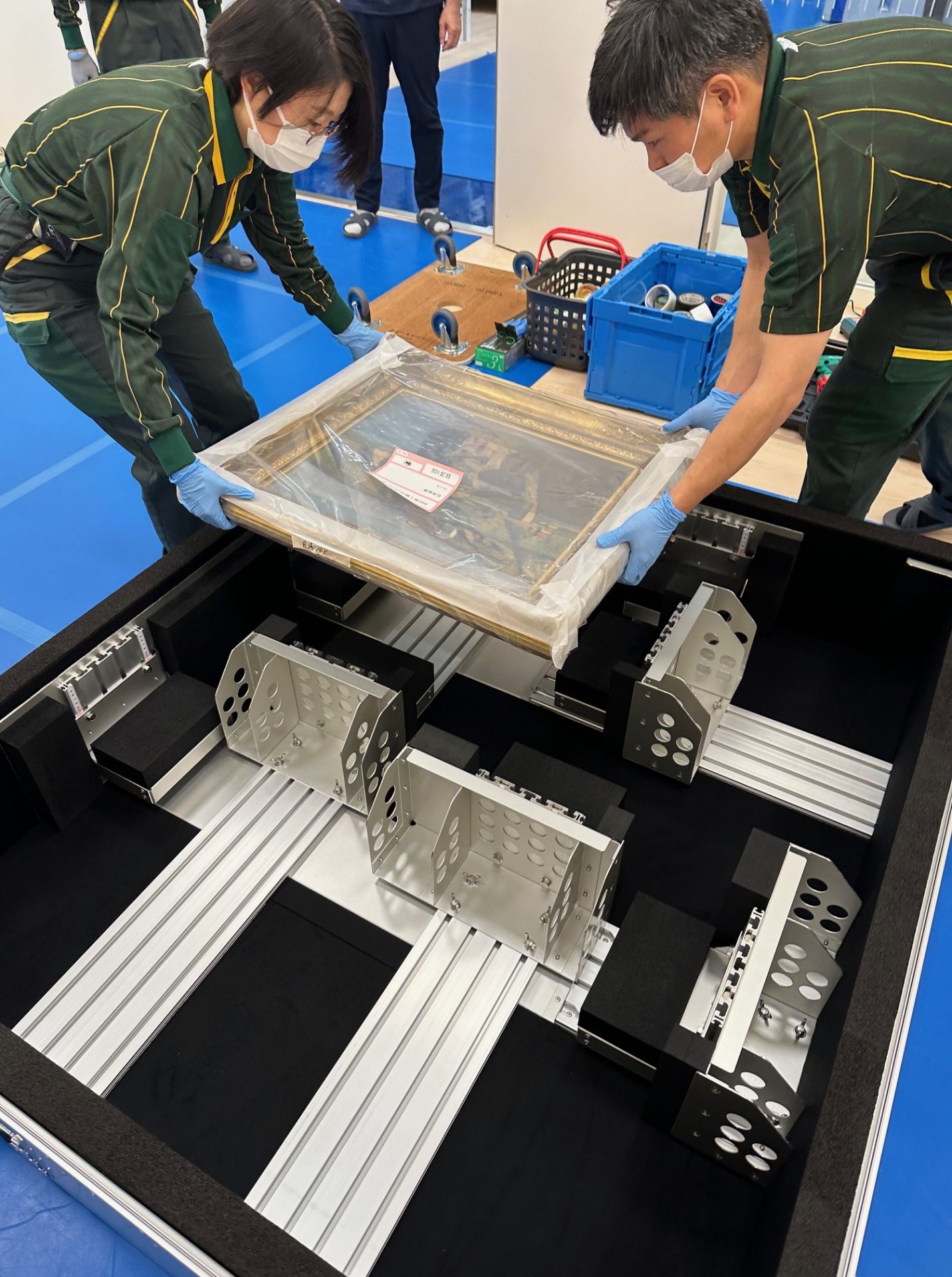

画像提供:公益財団法人石橋財団

東京は、地震や津波といったリスクをつねに抱えています。議論の末、リスク分散の観点から美術館とは別に拠点を設けて作品を保管する、という結論に至りました。

アートリサーチセンターは、美術作品の調査研究、保存修復、資料の集積保管等を行うとともに、研究者(大学生以上)を対象としたライブラリーの公開を行うなど、様々な機能と設備を備えており、アーティゾン美術館と連携して総合的に活動しています。

いっぽうで、作品輸送にはクレート(輸送箱)が必要になります。作品輸送のたびにクレートを作るのは非効率的ですし、環境負荷も大きい。そこで「汎用クレート」を開発しようというアイデアが出てきたのです。

──ほとんどの美術館では、クレートは毎回作品サイズに合わせて制作され、使い終わると廃棄されています。しかし石橋財団が開発した汎用クレートは、内部の作品固定具を移動させることで異なるサイズの作品を箱内に収納することができ、繰り返し使えるというものでした。

西嶋:ヤマト運輸株式会社との共同開発を行いました。試作・改良を何度も重ね、最終的に2019年に実用化しました。現在は約20個を所有し、所蔵作品の輸送の一部に活用しています。2023年9月にヤマト運輸株式会社が特許も取得しました。こうした活動を通して、財団としての姿勢を示すことが大切だと考えています。

私たちの成果を他館やほかの運送会社も含めて業界全体に還元し、みんなで取り組んでいくべきだと考えてきましたが、最近では国内の他館での導入事例も見られるようになりました。

記事の続きを読む(Art Climate Collective Japanウェブサイト)

気候危機とアート とは?

気候危機とアート

アートがもつ表象の力、美術史や言説と気候危機の関係、そして具体的な実践について、AITの活動全体を通じて追求していきます。アート・オンライン講座「崩壊の時代の芸術体験」コースやTASで行っている講座と合わせてご活用ください。