ACCJ Team

Photo by 佐野 和哉

アーティスト・リサーチャー 岡 碧幸さんインタビュー

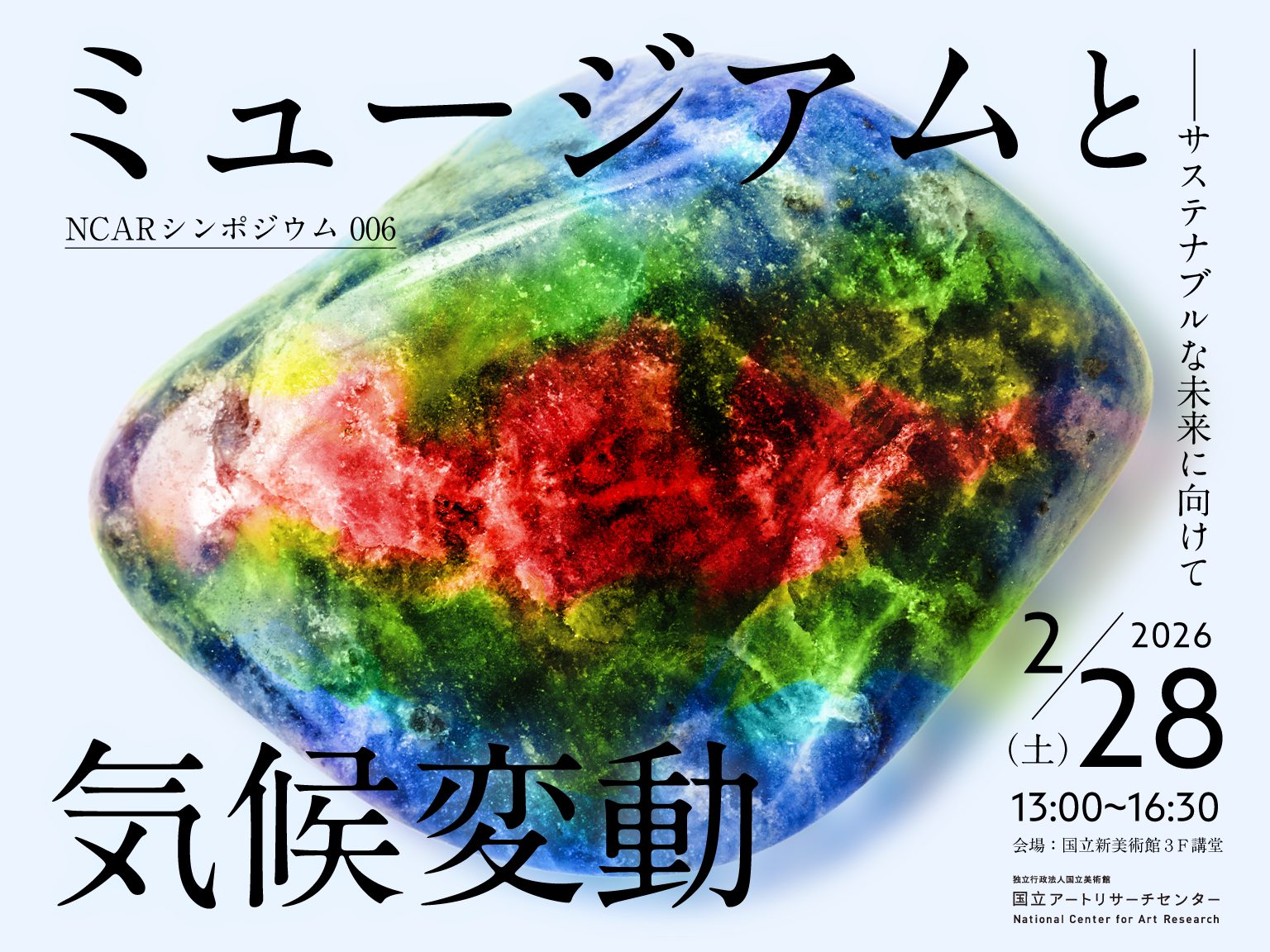

「気候危機という現実に、アートはどう応答できるのか?」。その問いの最前線にいる人々に、ACCJが活動内容や思いを聞くインタビューシリーズ。今回は、札幌でアート資材の循環プロジェクト「シュウカツ/Shukatsu」を主宰するアーティストの岡碧幸さんに、さっぽろ天神山アートスタジオにてお話を伺いました。聞き手はアーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト]のロジャー・マクドナルド、塩見有子です。

岡 碧幸 Miyuki Oka

事物の並び替えによる意味の再構成への関心のもと、テクノロジーの機能と作用を手がかりに、場所や時間、知と身体の関係に関わる実践を行う。近年の個展に「イン・サイチュ・絶対」(クマ財団ギャラリー、東京、2024)、「立体交差」(空間、札幌、2024)、グループ展に「Theater der Welt (United Institute)」(応用美術館ほか、フランクフルト、2023)、「Künstlerische Projekte rund um den Olympiasee」(オリンピアパーク、ミュンヘン、2022)、「遠いだれか、ことのありか」(SCARTS、札幌、2021)。北海道大学農学部卒、英ロイヤルカレッジオブアート修了(MA)。武蔵野美術大学特任研究員。

──まず、シュウカツとはどのようなプロジェクトなのでしょうか?

シュウカツは、札幌近郊で文化芸術活動をするアーティストや文化施設、大学等から、まだ使えるけどいらなくなった物品を回収して次の利用者にあらたな「資材」として活用してもらう、資材循環のためのアート・プロジェクトです。環境的にも経済的にも持続可能な地域の文化活動のインフラを目指しています。

──リサイクル、リユース、どういった言葉を使って説明していますか?

私たちは「マテリアル・サイクリング」と呼んでいます。一般的にリサイクルというと、分解してもう一回新しいものを作るイメージがありますが、私たちがやっているのは資材の循環なので、一種のリユースですね。

──シュウカツという名前の由来はなんですか?

活動が周る=循環を指しています。また、アート作品のしまい方を計画する意味での「終活」、収集する「集活」など、いろんな漢字が当てはまるので、最近はカタカナで書くことが多いです。

ミュンヘンでの実体験から生まれたシュウカツ

──このシュウカツを始めたきっかけに、岡さん自身のドイツでの体験があったそうですね。

2022年にミュンヘンで3ヶ月ほど滞在制作をして、その最後に公共空間で大きなインスタレーションを発表することになり、制作に大量の木材が必要になりました。10日間だけの展示のために新しい資材を買いたくなくて、ミュンヘンの文化局に相談したところ、「treibgut[1](トライブグット)」というチームを紹介されました。彼らはミュンヘンで資材循環のシステムを2015年から運用しているイニシアチブで、市内の劇場や美術館等で廃棄予定の素材を回収し、大きな倉庫に保管して地元 のアーティストに安く提供していました。彼らの倉庫へ行ってみると、ちょうどいい木材があったので、それを展示に使わせてもらい、展示終了後にまた彼らの倉庫に戻すことができました。レジデンスなどで短期間の展示を行うアーティストや、お金のないアーティストにとってすごくいい取り組みだと思ったので、これを札幌でもやってみたいと思ったのがきっかけです。その後、ミュンヘンの文化局と札幌のAIR施設であるさっぽろ天神山アートスタジオの協力を得て、2024年の1月から2ヶ月間、treibgutのメンバーを札幌に招き、マテリアル・サイクリングの仕組みをパフォーマティブに実践したところから、シュウカツが始まりました。

ミュンヘンで制作された岡さんの作品 《Greenhouse marathon》 (2022) 協力: International artist residence Villa Waldberta ──ミュンヘンに滞在していた一人のアーティストがtreibgutと出会い、実際の利用体験に基づいてシュウカツは始まったんですね。ミュンヘンは大都市だけど、都市全体に対するサービスをtreibgutは提供しているんですか?

そうですね。treibgutは法人化したこともあり、ピナコテークやハウス・デア・クンストなどのミュンヘンの大きな美術館とも連携してかなり大規模です。今の倉庫も相当大きいのですが、それでも場所が足りないと言っていました。

treibgutは250㎡の倉庫を市から無償で貸りており、将来的には1500㎡まで事業拡大を考えている。 photo by treibgut Materialinitiative gUG──ドイツのほかの街でも似たような動きがありますか?

あるみたいです。でも同時期に生まれたわけじゃなくて、それぞれの街で必要があって立ち上がったものが、今ではネットワーク化されて、時々集まって意見交換もしているそうです。ミュンヘンの倉庫は巨大でしたがフランクフルトはそこまではなく、それぞれの地域の規模でやっている感じでした。

──ドイツではなぜこうした資材循環のシステムが大規模に展開できていると思いますか?やっぱりカルチャーが違うからなのか、あるいはニーズのボリュームの違いとか?

おそらくその両方ですね。彼らがtreibgutの活動に本気でコミットして法人化して、お金の流れも体制も明瞭にしているから大きな施設の信頼を得て契約できるし、ミュンヘンにはとても大きな文化施設があって大量に資材を使うから可能な一面もあると思います。札幌とは街の規模も状況も違うので、ミュンヘンのやり方をそのまま札幌に持ち込めるはずがありません。でも逆に、treibgutのメンバーと札幌市内の美術展をリサーチした時には、札幌の公共施設で開かれる展覧会では、業者さんが壁を作って持ってきて設置し、終わったら持って帰るのが主流だと聞いて彼らが感動していました。ドイツではけっこう捨てているそうなんです。だから多分、やり方が全然違うんだろうと思います。

treibgutのメンバー。2023年時点でフルタイムのスタッフは14名。 photo by treibgut Materialinitiative gUGメッセージとしては強いけど、CO2をたくさん排出している

──treibgutの活動の根底には、やはり気候変動への意識があるのでしょうか。 おそらくそれが一番にあって、それに対して自分たちの足元からアクションを起こしたのがtreibgutだと思います。創設者の一人であるボリス・マキシモヴィッツは、もともと収集した素材で彫刻をつくるアーティストですが、素材に対する彼の「もったいない」という意識も大きく影響していると感じます。ボリスが、最初は本当に自分たちができるところから始めたと言っていたので、だったら札幌でもできるかなと思ったんです。

──岡さん自身はドイツ行く前は、そういった環境への意識がありましたか?

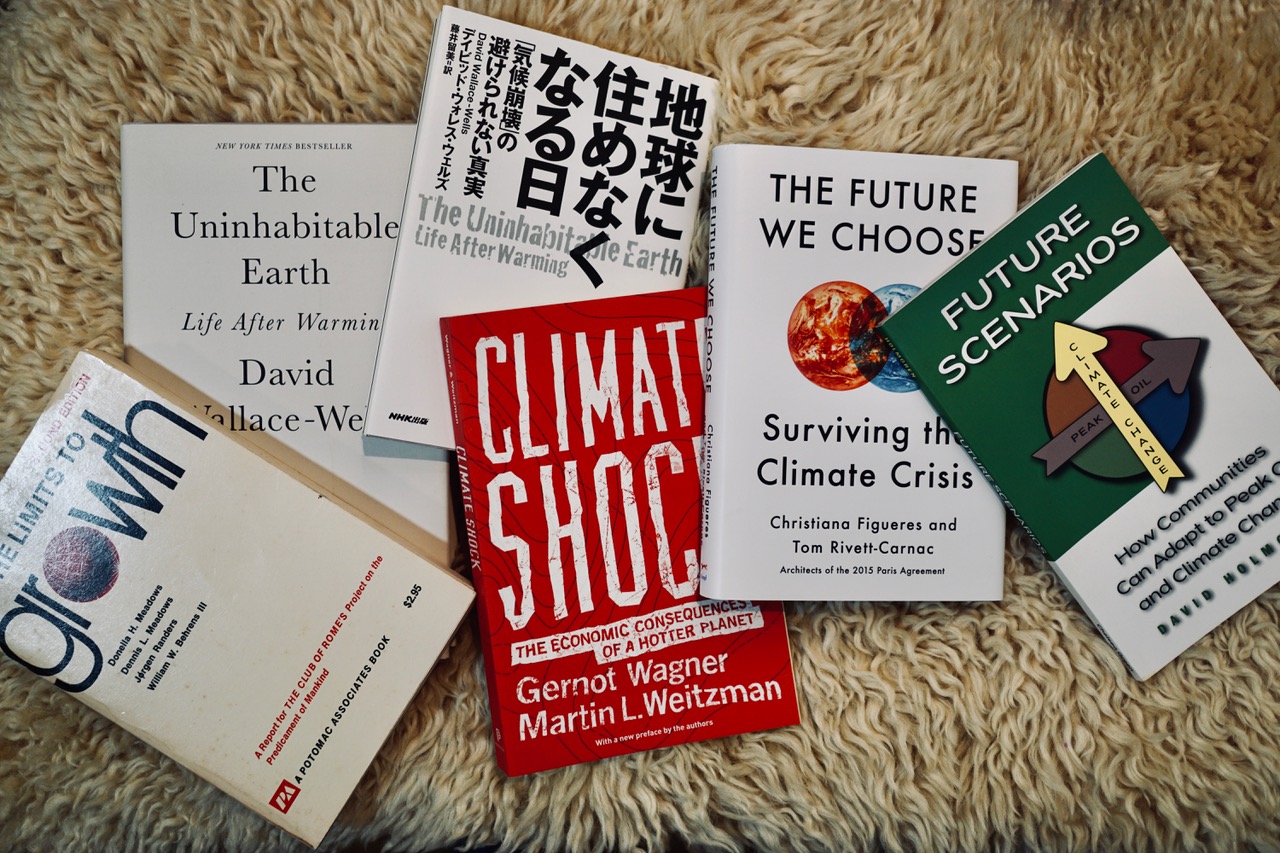

私はもともと農学部で環境系のことを学んでいたので、環境問題への関心はありました。でも作品で示すことと、実際にそうであることにギャップがあると感じていました。例えば、オラファー・エリアソンの《アイス・ウォッチ》という作品は、北極の氷河の塊を運んできて、その氷塊が溶けていく様子を見ることで気候危機が迫っていることを伝えます。確かにメッセージとしては強いけれど、あれを運ぶためにCO2をたくさん排出してるよねという意見があり、私も一理あるなと思っていて。ミュンヘンでの滞在で、メッセージを作品に込めるだけではなく、自分の制作の態度として取り組むところからやりたいし、その方が面白いと思うようになったのは、やはりtreibgutの活動を見て、こんなことができるんだと思ったからですね。

──確かにこういう難しい議論がこのフィールドにはあって、ACCJでもよく話題になります。アートと環境問題と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、作品によってメッセージを打ち出すことですが、実は足元を見る行為の方も大事だし、つまりはどちらも大事なんですよね。

[1] treibegut

ミュンヘンで2015 年に設立。文化施設(劇場、オペラ、展覧会、公演会場)から使用済み素材を回収、必要に応じて加工し地元の文化関係者に安価で提供する資材循環システムを構築し運用する。2022 年に gUG 法人格を取得し、スタッフ数の拡大と常勤雇用へ移行。現在は35以上の文化機関、300名以上のフリーランスとネットワークを形成し、文化と環境をつなぐハブとして、ミュンヘンの文化的エコシステムの重要な役割を果たしている。 http://treibgut-lager.de/

記事の続きを読む(Art Climate Collective Japanウェブサイト)

気候危機とアート とは?

気候危機とアート

アートがもつ表象の力、美術史や言説と気候危機の関係、そして具体的な実践について、AITの活動全体を通じて追求していきます。アート・オンライン講座「崩壊の時代の芸術体験」コースやTASで行っている講座と合わせてご活用ください。