ACCJ Team

SOMPO美術館(外観)

須山直樹さん(公益財団法人SOMPO美術財団 事務局長)、安西慧さん(同プロジェクトリーダー)インタビュー

聞き手:AIT堀内奈穂子、塩見有子

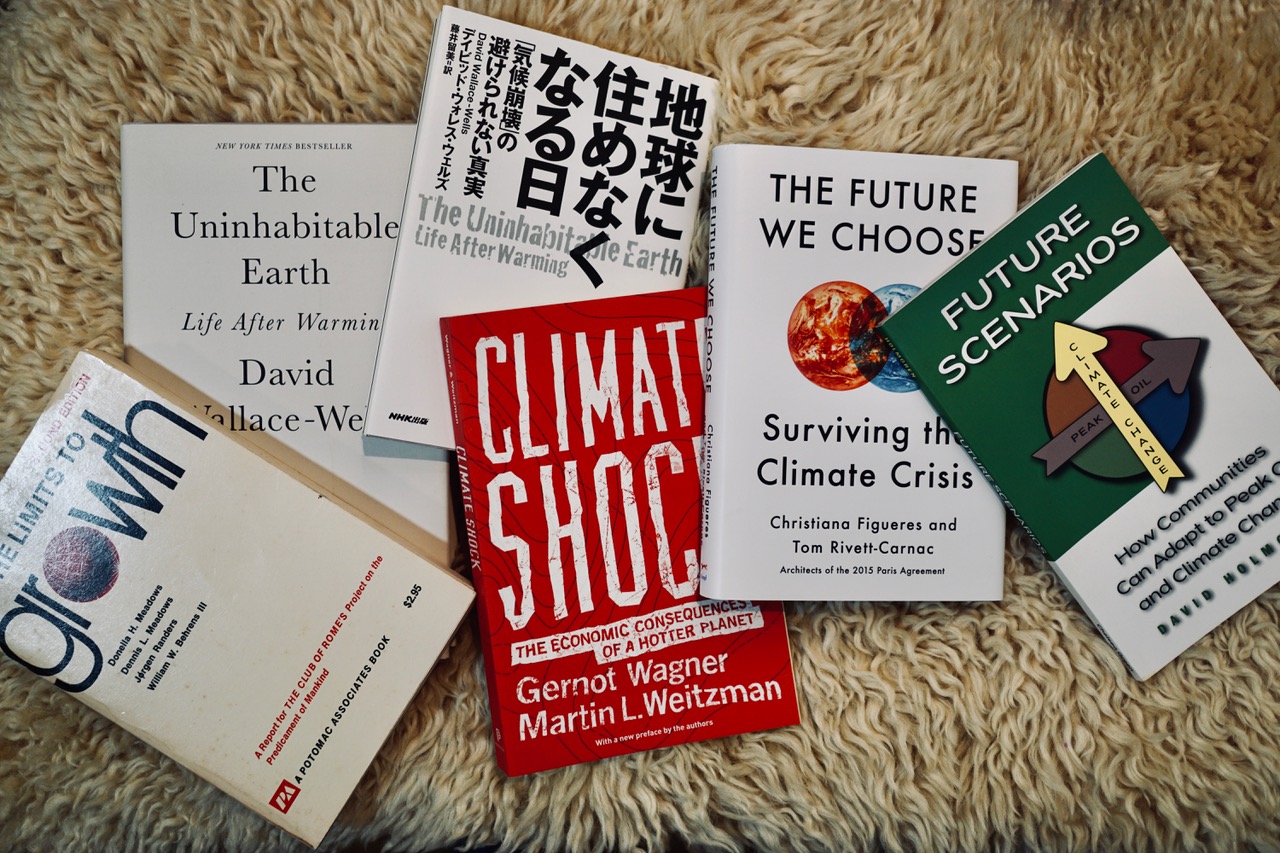

「気候危機という現実に、アートはどう応答できるのか?」。その問いの最前線にいる人々に、ACCJが活動内容や思いを聞くインタビューシリーズを開始します。初回は、日本有数の巨大都市である新宿に位置し、フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》を常設展示していることでも有名なSOMPO美術館。公益財団法人SOMPO美術財団によって運営される同館は、グループでサステナビリティビジョンを掲げるSOMPOグループの企業文化を受け継ぎ、持続可能な美術館運営に日々取り組んでいます。その背景や具体的な取り組みについて、事務局長の須山さんとプロジェクトリーダーの安西さんにお話を伺いました。

公益財団法人SOMPO美術財団

損害保険ジャパン株式会社(以下、損保ジャパン)の前身のひとつである旧安田火災海上保険株式会社が新宿新都心に高層ビルを建設する際、同社と関係の深かった東郷青児の協力により美術館開設構想が生まれ、1976年6月に美術館の運営のために設立された。絵画、彫刻等の美術作品を収集し、保存するとともに広く一般の鑑賞に供し、併せて新進の創作を奨励し、もって我が国芸術文化の振興と国民生活の向上に寄与することを目的とし、展覧会事業や美術家の支援・表彰、美術鑑賞の教育普及事業の実施により、SOMPO美術館を運営している

パーパス経営が育む、環境と文化へのまなざし

——SOMPO美術館では、環境問題やサステナビリティに関してどのような方針を採用されているのでしょうか?

安西:美術館を運営するSOMPO美術財団では、2022年に「安心・安全で信頼される美術館として、芸術文化で心豊かな社会をつくり、芸術文化を未来へつなぐ」というパーパスを定めました。社会課題に対して真摯に取り組み、 社会から信頼される美術館になることを美術館の中長期方針の柱にしているため、環境問題も社会課題のひとつとして日々の業務のなかで意識しています。

——パーパスを定めたのはどういった経緯からでしょうか?

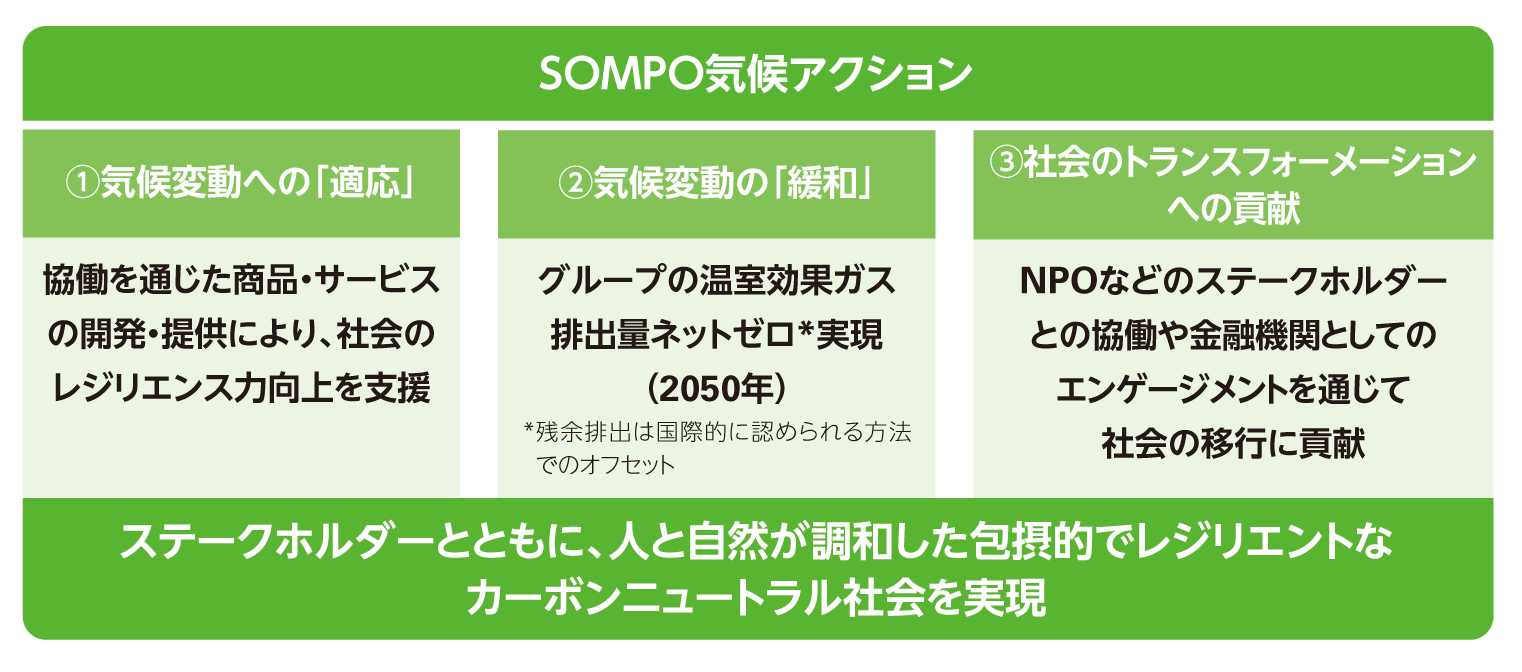

須山:第一に、SOMPOグループがパーパス経営を推進していることが背景として挙げられます。「CSR」という言葉が登場する以前から「社会への還元が企業の存在意義である」という経営上のポリシーがあり、長年にわたって環境問題にも取り組んできました。

そのため、企業文化として内部の人間にも環境への意識が定着しており、現在もグループ全体において環境問題は非常に重要な課題として位置づけられています。実際、SOMPOグループでは2021年度に「SOMPO気候アクション」を掲げ、気候変動リスクに対して複合的にアプローチするための戦略的な取り組みを進めているところです。

また、組織のパーパスを定めるには合意形成が難しいのですが、SOMPO美術財団を管轄しているのがグループ全社のパーパス経営を推進する部門だったこともあり、ワークショップやノウハウの共有などを通じてパーパスの策定を実現することができました。

——パーパスを定めたことは、SOMPO美術館のスタッフの方々の環境意識にどのような影響を生んでいるのでしょうか?

安西:「具体的にこれから何をすべきか」ということが、組織としてより意識されるようになったと感じています。従来からある「お客様にいかに良いサービスを提供するか」という意識に加え、環境問題や合理的配慮といったバリアフリー対応などの社会課題に意識をより強く持つようになりました。

パーパスの策定とは別にもうひとつ大きな転換点となったのは、もともと損保ジャパン本社ビルの42階にあった美術館を、2020年に地上に移転し、運営を始めたことです。その際、様々な新しい設備やサービスを検討するなかで、2020年という時代にふさわしいもの、時代の要請に応えるものを考える局面があり、それによって意識がアップデートされたということも、契機としてあったと思います。

-1600x1200.jpg)

再エネから紙袋まで。できることからはじめていく

——具体的な取り組みとしては、どのようなことをなさっているのでしょうか?

安西:主には、再生可能エネルギー導入率の向上、省エネ型空調機器の導入、LED照明への切り替えなどを行っています。 再生可能エネルギーの導入については、SOMPOグループが「SOMPO気候アクション」のなかで「2030年までに再生可能エネルギー導入率70%」という目標を掲げ、所有ビルの電力を再生可能エネルギー由来に切り替えることを進めており、損保ジャパンが保有する美術館施設もこれに取り組んでいるという状況です。また、グループ全体の目標としては「70%」ですが、損保ジャパンとしては、「2030年までに全自社ビルの使用電力を100%再生可能エネルギーに切り替える」という目標を掲げています。

また、照明のLED化についてはもともと作品保全の観点から進めていましたが、2020年の美術館新築の際には展示室以外の通路やバックヤードなど、人があまりいない場所でも電力削減できるよう、人感センサーを導入しました。

——グループの動きとは別に、美術館独自で取り組んでいることはなにかありますか?

安西:展示用資材の再利用は、美術館として主体的に取り組んでいるところです。これは、環境への配慮とコスト削減の両立ができるという点で比較的取り組みやすい分野です。すべての資材を再利用できるわけではありませんが、可能な範囲で優先的に取り組んでいます。

また、近年取り組みが進んだこととしては紙媒体の削減があります。これまで広報戦略は印刷物が中心でしたが、近年ではウェブ広告やSNSの運用も積極的に行っています。印刷物の制作部数の見直しを、来場者数を見込みながら展覧会ごとに行っており、明確な目標値を定めてはいないものの大幅な削減を目指しています。

ミュージアムショップではビニール製ショッパーを廃止しました。代わりに、図録が入るサイズのエコバッグやお土産用の紙袋を有料でご用意しています。ビニール製ショッパーがなくてもご不便をおかけしないよう紙袋の種類を増やすなど、お客様の視点に立った対応を現在検討しているところです。またミュージアムカフェでも、2020年の移転時から使用する資材を紙および再生プラスチックに変更しています。今後も、コストとの兼ね合いを考慮しつつ、真に環境に配慮した製品を継続的に調査し、どのようなものを使用していくかを美術館内で議論していく予定です。

そのほか、日々の運営においては、コロナ禍を契機に対面での会議を減らしてウェブ会議を増やしたり、いくつかの出張をウェブ会議に代替するなどして、移動に伴うエネルギー使用の削減についても意識して取り組んでいます。

輸送問題の鍵を握る「美術館のデジタル化」

——作品の輸送についてはいかがでしょうか? 環境問題に取り組む美術館のなかには、作品輸送時の付き添い(クーリエ)をなくしたり、輸送会社に対してCO2排出量の少ない輸送方法を依頼するなどの働きかけを行うところもあるそうです。

須山:輸送業者に環境への配慮を積極的に求めることは、今のところほとんどありません。現状はどちらかというと、所蔵元からお借りした作品を丁寧に扱っていただくことを最優先にお願いしています。ただ、展覧会の設営時に使用するパネルのような作品以外の展示物については、リサイクル可能なものを利用したり、巡回展で使用する場合は可能な限り再利用をお願いする、といったことはしています。

——作品を貸し出す海外の美術館側から環境問題への取り組みを求められるケースも増えてきているそうですが、それに近いご経験はありますか?

須山:いまのところは、環境への取り組みについて問い合わせを受けたことはありません。作品を安全に管理・展示できるか、警備体制や消防・警察との協力体制はできているか、といった確認がほとんどです。でも、近い将来、環境問題に積極的に取り組んでいる美術館にしか作品を貸し出さないという所蔵者が現れる時代は来るかもしれないと感じています。今後要望があれば、それに応じて対応していくことになると思います。

輸送に伴う環境負荷を軽減する方法として、いま当館が検討している取り組みのひとつに、例えば《ひまわり》などの8K高精細画像データを共有することで、実物の作品の代わりにデジタルデータを他館で展示していただく、というものがあります。また、他の美術館が同様のデータをお持ちであれば、当館の展示室で展示することも検討したいと考えています。

——それはいいですね。環境問題への取り組みに積極的な印象のあるヨーロッパの美術館でも、「美術館としてデジタル化に取り組む意識があるか」というアンケートに対して40%以上が「取り組んでいる」と回答したそうです(欧州美術館連盟が578のヨーロッパの美術館を対象に実施したサステナビリティに関するアンケート調査より)。デジタル化は今後、国際的な美術館に求められる取り組みになるのではと思います。

アートの価値を社会に還元する対話型鑑賞プログラム

——私たちAITも、子どもたちや障害のある方も含む方々を対象に鑑賞プログラムを行うなかで、環境問題を含む社会課題を考えていく上での鑑賞教育の可能性を強く感じています。SOMPO美術館は鑑賞プログラムの価値をどのように捉えていて、どんなふうに実施されているのでしょうか。

須山:私たちが提供する鑑賞プログラムはおもに二つありまして、一つは次世代育成を主眼におく新宿区立の小中学校に通う子どもたちを対象にした対話型鑑賞プログラムです。これは2008年から取り組んでいるもので、ボランティアのガイドスタッフがファシリテーションをするのですが、子どもたちへの絵の解説ではなく、「絵を見てどう感じるか」「絵に描かれているのはどういう状況か」をイメージしてもらい、それを言葉にして共有してもらうことを大切にしています。

また、来館して絵を見ていただくだけだと時間的に限られてしまうので、まず事前授業ということで、担当するガイドスタッフが前週に小学校を訪れ、アートカードを使って「どういう風に感じるかな」「何が見えるかな」という授業を図工の時間のなかでやります。そして翌週の月曜日に実際に来館していただいて、本物の良さをリアルに感じてもらい、学校に帰ってからもフォローの授業をしていただく、というのが一連の流れです。

安西:この取り組みをはじめた理由として、日本の美術教育は「作る」教育に特化しているけれど、作品を「見る」経験がなかなかない、その部分を私たち美術館が補うことで、未来の美術館ファンをつくることになる、それが美術館の持続可能性、サステナブルな経営にもつながっていくのではないか、と当時の館長は考えていたようです。

——もう一つはどのような取り組みでしょうか。

安西:SOMPOグループの介護施設でおもに行っているオンライン鑑賞プログラムです。SOMPOケアという、介護事業の会社がグループ内にあり、そこに入居されている皆さんの幸福度、Well-being向上のために美術館としてなにかできることはないか、ということで始めました。もともとSOMPO美術館には小中学生向けの対話型鑑賞教育を長年行ってきたノウハウがあったので、それを生かしたプログラムとして実践しながら開発しているという段階です。

小中学生向けプログラムとの違いとして、介護施設は全国津々浦々にあるため実物の絵の鑑賞が難しいという点があります。したがって、動画形式にしたりオンラインプログラムにしたりすることで、少しでも現場でやっていることに近づけられないかを現在探っているところです。

こうした取り組みは一般に「社会的処方」と呼ばれていて、主にヨーロッパで先駆的に行われており、日本では東京藝術大学や国立アートリサーチセンターなどが中心となりアートに特化した「文化的処方」として実践されています。本当に入居者の皆さんの幸福度にいい影響があるのか、皆さんが絵画を見ることによってどういう心境の変化があり、どういう行動の変化が起こるかを示すべく、SOMPOグループのシンクタンクの研究員にも協力してもらいながら取り組んでいます。

——具体的にはどのように行われているのでしょうか。

安西:まず、大型のモニターで美術作品の映像を流します。映像にはファシリテーターが登場して話すパートも含まれているのですが、それだけだと参加者同士の対話があまり進まないので、現地にいるファシリテーターのための台本ツールもご用意して、現地で対話を促してもらいます。この2つを組み合わせることで、美術館に行かなくてもオンラインで対話型鑑賞ができるようなプログラムとして開発しています。

須山:SOMPOケア以外でも、社会福祉施設や地域コミュニティでレクリエーションツールとして活用いただけるよう、ウェブ上で「オンラインで美術鑑賞」として公開しています。このプログラムを通じて、皆さんに芸術作品を見る楽しさを知っていただけたらなと思います。

安西:美術館で展覧会を見て心が豊かになるというだけではなく、場という制約を取り払って美術館がいろんな場所に出ていって、アートが生活に欠かせないものだと皆さんに認識していただく。それによって、美術館がより社会にとって価値のあるものになればという意識で日々取り組んでいます。

——SOMPOグループではこういったケアの取り組みもされていますし、環境に対する取り組みもあり、今後さらに美術を通した様々な展開が期待されますね。

求められる支援──持続可能な運営のために

——さきほど持続可能な運営というお話がありましたが、日本においては美術館のみならず、多くのアート関連施設で人員不足が深刻な問題になっていて、さまざまな専門知識を持つ人材の確保が難しい状況にある一方で、テート・モダンやMoMAのような海外の大規模美術館ではサステナビリティ専門のキュレーターが配置されているという興味深い事例も聞きます。SOMPO美術館でも同様に、本社のサステナビリティ部門と連携することで専門家から常にアドバイスを受けられる体制が整っているということでしょうか。

安西:それは実際にあると思います。例に挙げていただいた海外の美術館のように、美術館として明確なビジョンを持ち、専門のキュレーター等が組織的に取り組む体制までは整備できていないのですが、都度相談できる環境があることの利点は感じています。

——今後、文化庁や東京都などが環境問題への取り組みを推進するなかで、美術館に対してはどんなサポートがあるとよいでしょうか?

須山:協力してくれる専門スタッフが外部にもいるといいですね。SOMPOはグループとしては大企業ですが、美術財団としては本当に少ない人数でやっているので、そこで新しいことをやろうとするとかなりの負荷になってしまうので。

安西:あとは、小中規模の美術館で新しい試みを実施する際に頼りになるのは、国立や都立の館の先行事例だったりします。「こういう取り組みでここまでやりました」という実践例があると、そこからやり方を学んで取り入れることができます。先駆者にアドバイスをもらえる環境があるといいですね。

特に、施設や運営面でのアドバイスは比較的反映しやすい一方で、たとえば梱包や輸送に関してはやはりその専門家にしか分からない部分があります。環境のことについては本社に相談先があっても、それ以外のことは相談したり解決したりしづらいと感じています。そういった部分のモデルケースが美術業界にあると非常に嬉しいですね。

アートは「当たり前じゃないこと」を教えてくれる

——お二人は、環境問題などの社会課題に対して芸術だからこそできることについて、どのようにお考えですか?

安西:私は以前、別の会社でアートとテクノロジーの仕事をしていたんですが、テクノロジーは日進月歩なので、10年前に一生懸命考えていたことがすぐに古くなって誰も扱わなくなる、ということが多いんです。アートはその対極にあるもので、古くは紀元前のものからインスピレーションを受けたり、感動したりしている。そしてそれを大事に受け継いで、何十年も先に向けて繋いでいっている。そんなふうにアートを通じて、過去から未来に向けて社会に関わっていけることはすごく魅力的だと思っています。

須山:まさにパーパス、我々の存在意義ですね。現在の社会を作り、さらにそれを未来につなげる。それが我々に課せられたものだと思っていますし、それがやりがいといいますか、我々にとってのインセンティブにもなっています。

——最後に、これから気候危機への取り組みを始めようとしている美術館や小さなアート団体へ、アドバイスをお願いします。

須山:環境への取り組みに詳しい人や会社に、まず何が足りていないかをチェックしてもらうといいと思います。私たちの場合、グループ内にSOMPOリスクマネジメントという、ISO14001環境マネジメントシステムの構築や運用の支援をやっている会社があるので、そこに見てもらったりしています。

安西:そういう人たちと会話をしていると、日常業務では気付けない部分に気付けたり、当たり前に思っていたことが当たり前じゃなかったと知ることができたりします。したがって、大きなビジョンを立てるのもいいですが、まずは取り組んでいる人たちの声を聞いて、普段バイアスがかかって捉えてしまっていたものが実はいくつかあるんじゃないかと気付くところから始めるのが一番いいのかなと思っています。

編集・構成:木下悠

気候危機とアート とは?

気候危機とアート

アートがもつ表象の力、美術史や言説と気候危機の関係、そして具体的な実践について、AITの活動全体を通じて追求していきます。アート・オンライン講座「崩壊の時代の芸術体験」コースやTASで行っている講座と合わせてご活用ください。

-1600x1067.jpg)