ACCJ Team

野村政之さん(信州アーツカウンシル ゼネラルコーディネーター )インタビュー

「気候危機という現実に、アートはどう応答できるのか?」。その問いの最前線にいる人々に、ACCJが活動内容や思いを聞くインタビューシリーズを開始します。初回は、長野県で先駆的な試みをおこなう信州アーツカウンシルの野村政之さん。枠を越え、多様な人々とつながりながら試行錯誤を重ねてきたその足跡には、表現と社会の関係を見つめ直すヒントがあります。全3回にわたる本インタビューでは、プロジェクトの背景からアーティストの変化、今後の展望までを伺いました。聞き手は、地元・長野県で野村さんと親交の深いアーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト]のロジャー・マクドナルドです。

第3回「2019年10月、あの災害からみんなの意識が変わった」

信州アーツカウンシルが先駆的に気候危機に取り組める理由

——ほかのカウンシルとこの問題について話すことはありますか? 信州アーツ・クライメート・キャンプについてなにか反応はありましたか?

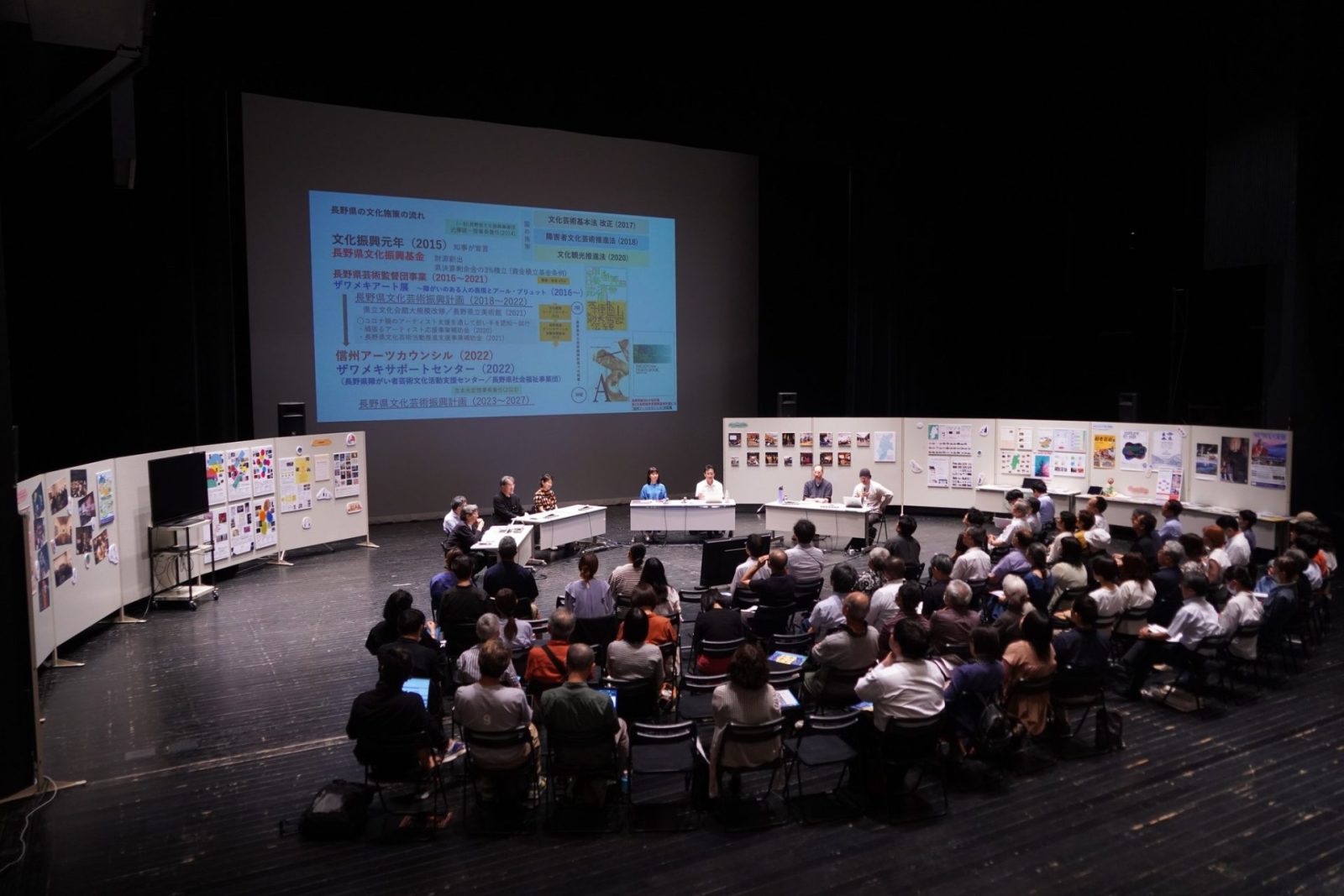

国際的な意識のあるところは興味を持ってくれますね。だけどやっぱり言われたのは、長野はとにかく市民の関心が高いですね、と。実際、長野県民の環境問題への関心はとても高いんです。打てば響くというのは僕も感じていて。イベントだって大勢来てくれるし、他分野の人もどんどん来てくれる。

他県だと、最初から諦めちゃっている人が多いってよく言われるんです。それに対して正しいことを言うだけでは、「北風と太陽」じゃないですけどなかなか変わらないなと思っていて。「もっとこうしたほうが楽しいよ」っていう、いい実現の仕方をしているモデルをまずは見つけたい。

自然は長野県が持っている資源だし、産業や雇用にも繋がっている。たとえば、長野県が生産量日本一を誇る味噌の発酵に温度が関係していたり、スノーレジャーがさかんだったり、農産物や農業、観光など、さまざまなことにおいて自然との相互関係で産業を営んでいる人が多い県です。そういうことも背景にあって、暑すぎるとか急に雨が降るとか、そういうことに関して県民は敏感な感覚を持っていると思うんですよね。

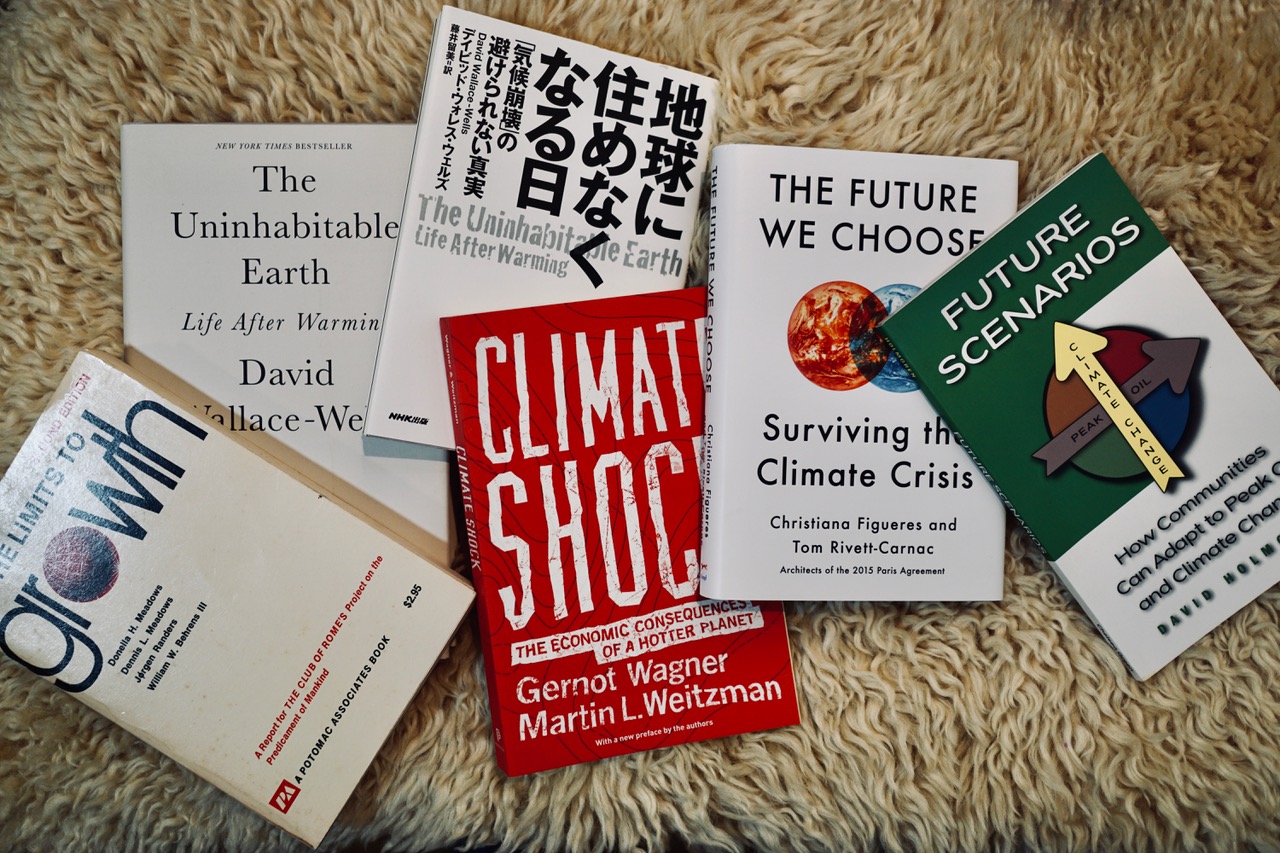

僕もそう。長野県で育ち、18歳で県外へ出て、また戻ってきたんですけども、やっぱり「子どものころとちょっと違うな」っていう感覚はある。ここで生まれ育った人だけでなく、移り住んできた人も、この10年くらいの変化とか感じるものがあるんじゃないかな。だから、環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんやイギリスのJust Stop Oil(JSO)など、気候危機に関する運動が報道されるなかで、長野県民に何か響くものがあったんだと思います。

——うん。私も実感するところがあります。

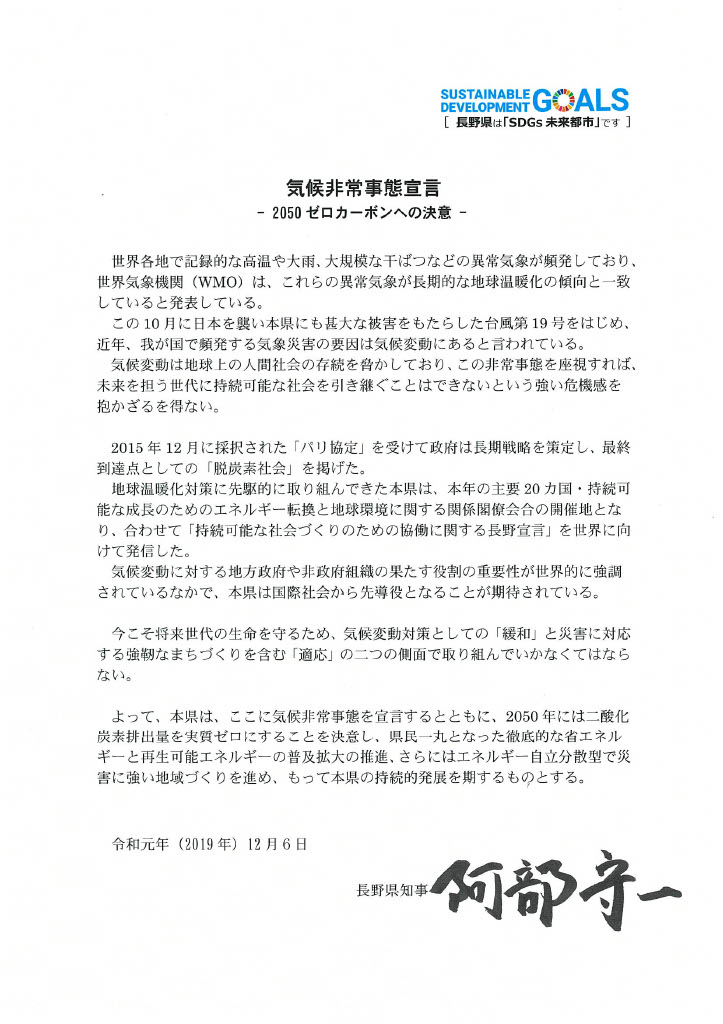

とくに、2019年10月に発生した台風第19号災害は、長野県民にとってかなり大変な災害の記憶として残っていると思うんですよ。日本一長い川である千曲川(信濃川)が洪水を起こして、新幹線が水浸しになり、ニュースになった。

長野県は山で守られていて台風の威力が直撃することが少ないって言われていたけど、このときは上流で非常に多くの雨が降ってしまった。「この降り方はやっぱり異常だよね」っていうのはみんなが思っただろうし、僕も泥をかき出したりするボランティアに行ったりしましたけど、「よそで起きていたことが自分のところでも起きちゃうんだな」っていう感覚を持つには十分のインパクトがありました。そしてちょうどそのときに、県として気候非常事態宣言の準備をしていたわけですよね。だから2019年10月に洪水被害があってすぐの12月に、都道府県初の気候非常事態宣言を出せた。

その後、第2次長野県文化芸術振興計画(2023〜27年)を策定する際にはロジャーさんに有識者懇談会に入っていただきました。今後の文化芸術行政を検討するなかで、ロジャーさんが口火を切ってくれて「環境分野と文化芸術の関わりは盛り込んだほうがいいよね」っていう話になり、そういう後ろ盾があって、信州アーツ・クライメート・キャンプの取り組みがあります。

そうした経緯もあって、県政の仕組みのなかで明文化された形で取り組んでいるので、堂々とやれています

「活動量が増えると排出量が増える」をどうするか

——活動するなかで、困難なハードルもありますよね?

はい。自分たちのカーボン・フットプリントを算出したほうがいいと思うんですけれど、どうしても後回しになってしまっています。僕たちの活動が活発になればなるほど、どうしても車移動が増えてくるという葛藤もあって。だから、カーボン・フットプリントを算出したとしても、そのときどきの業務に左右されて、「炭素排出量が今年は多かった」「今年は少なかった」と一喜一憂するだけになってしまう。

——野村さんほど県内をぐるぐる回っている人はいないと思う。野村さんのFacebookやInstagramをフォローするとわかるんですけど、ほぼ毎週、北から南、東から西に行っていますよね。 それで、自費で仕事用の電気自動車(EV)を買っちゃったというのがすごい。

おそらく1年間で地球1周分以上、長野県内を移動しているんですよ。仕事をすればするほど移動は増えて、炭素排出量も増えてしまう。考えあぐねた結果、自分でEVを使いはじめることは禁じられてないと思いついた(笑)。

信州アーツカウンシルの公用車が、リース料が低いけどすごくめちゃくちゃ燃費が悪い。信州アーツ・クライメート・キャンプで勉強していくなかで、「これ(ガソリン車)は、もうないな」と。とはいえ、公用車をハイブリッドやEVに変えようとすると、リース料が上がり、今のガソリン車の違約金が発生するので、今も解約に踏み切れていない。これには理不尽を感じてもいます。早く手を打とうとしたら自分で買うしかなかったっていう結末なんですよね。

ただ、僕の分の排出量は減ったかもしれないけど、ほかのスタッフもどんどん動くようになって、結局、チーム全体の炭素排出量の総量はあまり変わらなくなっている。だから、自分たちのミッションやパーパスを守りながら移動を減らしていくなど、価値観に基づいてなにを優先するかを決めていく必要があるなと思っています。

——海外の美術館、たとえば英国のTateは学芸員などの移動を40%以上も減らしたんですけれど、助成事業であり、県の文化芸術支援である野村さんの仕事は展覧会づくりとは根本的に質が違う気がします。現地へ赴いて、いろんなタイプの芸術文化を肌で感じたり、どういう人たちでどういう団体なのか知らないと支援できないのでは。

だから、やっぱり僕だけがやっていてもダメなんだよな、と思います。僕が移動することに関しては免罪符が出ます、ということではないので、近くに住んでいる人に代わりにやってもらう、みたいなふうにしていくことが必要。

たとえば、長野県内に点々といる信州アーツカウンシルの支援を受けてきた団体さんに“支援する側”になってもらうことがあってもいい。信州アーツカウンシルの活動のひとつは、「信州の多様な文化芸術を、多様な主体が支える」ための環境づくりなので。今後は、この仕組みづくりに取り組みたいなと思っているところです。

編集・構成:木下悠

(全3回・終わり)

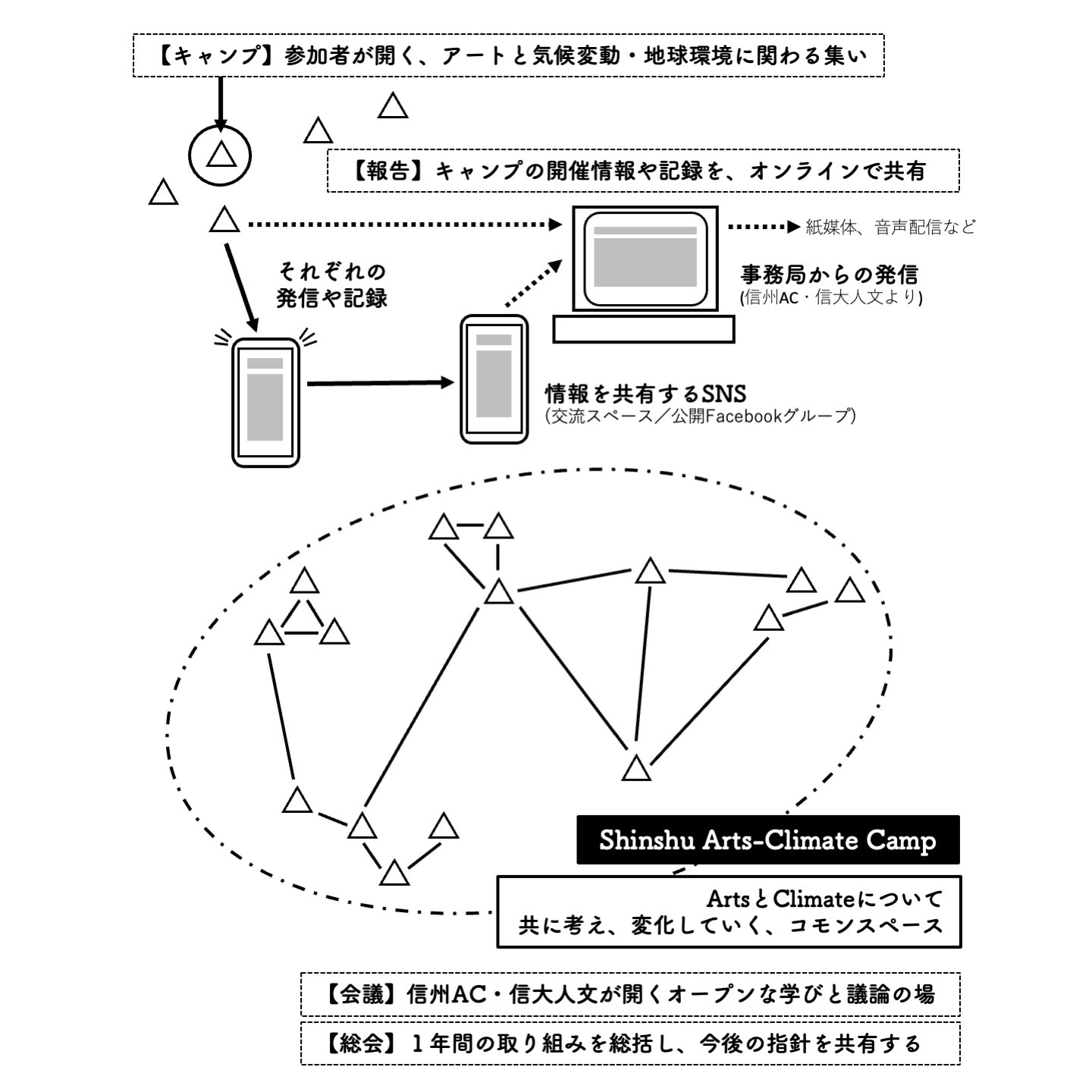

「信州アーツ・クライメート・キャンプ」の取り組みと意義について。地域の多様な人々と協働しながらアートを通じて気候危機に向き合い、文化・環境・暮らしの新たなつながりを探る実践とは。

第2回「感性とサステナビリティが一緒になった“気持ちよくて安心”を目指したい」

想像力とアートが導く“惑星的視点”とは? 感性的価値とサステナビリティの重なりについて。現代の資本主義社会の価値観に縛られず、「自分にも何かできる」という意識を持ちながら持続的に取り組むには。

気候危機とアート とは?

気候危機とアート

アートがもつ表象の力、美術史や言説と気候危機の関係、そして具体的な実践について、AITの活動全体を通じて追求していきます。アート・オンライン講座「崩壊の時代の芸術体験」コースやTASで行っている講座と合わせてご活用ください。