ACCJ Team

野村政之さん(信州アーツカウンシル ゼネラルコーディネーター )インタビュー

「気候危機という現実に、アートはどう応答できるのか?」。その問いの最前線にいる人々に、ACCJが活動内容や思いを聞くインタビューシリーズを開始します。今回は、長野県で先駆的な試みをおこなう信州アーツカウンシルの野村政之さん。枠を越え、多様な人々とつながりながら試行錯誤を重ねてきたその足跡には、表現と社会の関係を見つめ直すヒントがあります。全3回にわたる本インタビューでは、プロジェクトの背景からアーティストの変化、今後の展望までを伺いました。聞き手は、地元・長野県で野村さんと親交の深いアーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト]のロジャー・マクドナルドです。

野村 政之 Masashi Nomura

信州アーツカウンシル[(一財)長野県文化振興事業団アーツカウンシル推進局]ゼネラルコーディネーター/演劇制作者/ドラマトゥルク/全国小劇場ネットワーク(代表)/舞台芸術制作者オープンネットワーク理事 /ACCJ Green Circle アドバイザー・フレンズ

1978年生まれ。長野県塩尻市出身。舞台芸術の創作現場と公的文化芸術支援に並行して携わる。公共ホール、民間劇場・劇団制作部、沖縄アーツカウンシルプログラムオフィサーを経て、2018年から2022年3月まで長野県県民文化部文化政策課文化振興コーディネーターを務める。

第1回「環境問題はいろんな人に開かれて繋がっている」

“アート×気候変動”にいち早く取り組む「信州アーツ・クライメート・キャンプ」

——野村さんが所属する信州アーツカウンシルは、行政の芸術団体のなかでもいち早く気候危機に積極的に取り組みはじめましたよね。どんなふうにスタートさせたんですか?

もともと長野県内には、気候変動や持続的・循環的な暮らしや文化に取り組んでいる人たちがすでにたくさんいて。その人たちにフォーカスして話を聞いて、おたがいに学び合いながらつながる。それを自分の活動に反映させたり、一緒にアクションを起こしたり、そういうネットワーキングにつながるような取り組みになればいいなと思って、2023年に「信州アーツ・クライメート・キャンプ(Shinshu Arts-Climate Camp)」を立ち上げたのがはじまりですね。

前提として、環境問題について我々自身がそんなに詳しくないっていう自覚があったので、くわしい人たちにみんなで話を聞いて、一緒に勉強していけたらいいなと思ったんです。なので、ナビゲーターをお願いしたロジャーさんと金井直先生(信州大学人文学部 哲学・芸術論教授)に相談して、「まずは科学的なエビデンスから始めましょう」ということで、2023年3月にフォーラム「気候変動時代、未来を創造するアート・アクション〜循環型で文化的な暮らしの創造に向けて〜」を開催して、長野県環境保全研究所の浜田崇さんに「長野県における気候変動の影響」というテーマでレクチャーしてもらいました。

そしてそこから続けて、「北信」「中信」「東信」「南信」の4地域で1回ずつ、それぞれ異なるテーマで「気候変動×アート」に関する議論の場を設けました。

| 回数 | 日時 | テーマ | 内容 |

| 第1回 | 2023年7月4日 | 信州発、アートとゼロカーボンの明日へ | 茅野恒秀先生(信州大学人文学部 環境社会学 准教授 ※2023年当時/ACCJ アドバイザー)に「脱炭素社会に向けた実践とその考え方」というテーマでお話しいただく。 |

| 第2回 | 2023年10月1日 | アート×気候危機 ~不可能かもしれないビジョン~ | ドキュメンタリー映画『グレート・グリーン・ウォール』を鑑賞し、長野県在住のアーティストたちと話し合う。上田映劇(築100年を超える映画館)で開催。藤川まゆみさん(NPO法人 上田市民エネルギー 理事長)企画。 |

| 第3回 | 2023年11月23日 | 地球の今、美術館の明日〜持続可能な未来をめざして〜 | 長野県立美術館で美術館関係者とディスカッション。塩見有子さん(NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト]理事長)に「ギャラリー気候連合」の実践と、求められる転換」というテーマで、グローバルなアートシステムとしての美術館がこれから気候危機にどう取り組んでいくべきかについてお話しいただく。 |

| 第4回 | 2024年1月20日 | 森で語らう、自分たちの環境・アート・暮らし | 環境に対する意識から自分たちで森小屋を建て、ひとつのコミュニティを一から立ち上げた「奏の森」の現場に集まって学び合い、参加者それぞれが次の一歩について考える。 |

photo by Marehito Antoku

——地元のアーティストもいれば大学の研究者もいて、実にいろんな人が参加していますね。

まずはできるだけ多く接点を持って、環境問題が閉じた問題じゃなくていろんな人に開かれて繋がっているんだっていうことを実感できるようなイベントになればいいなと思ったんです。

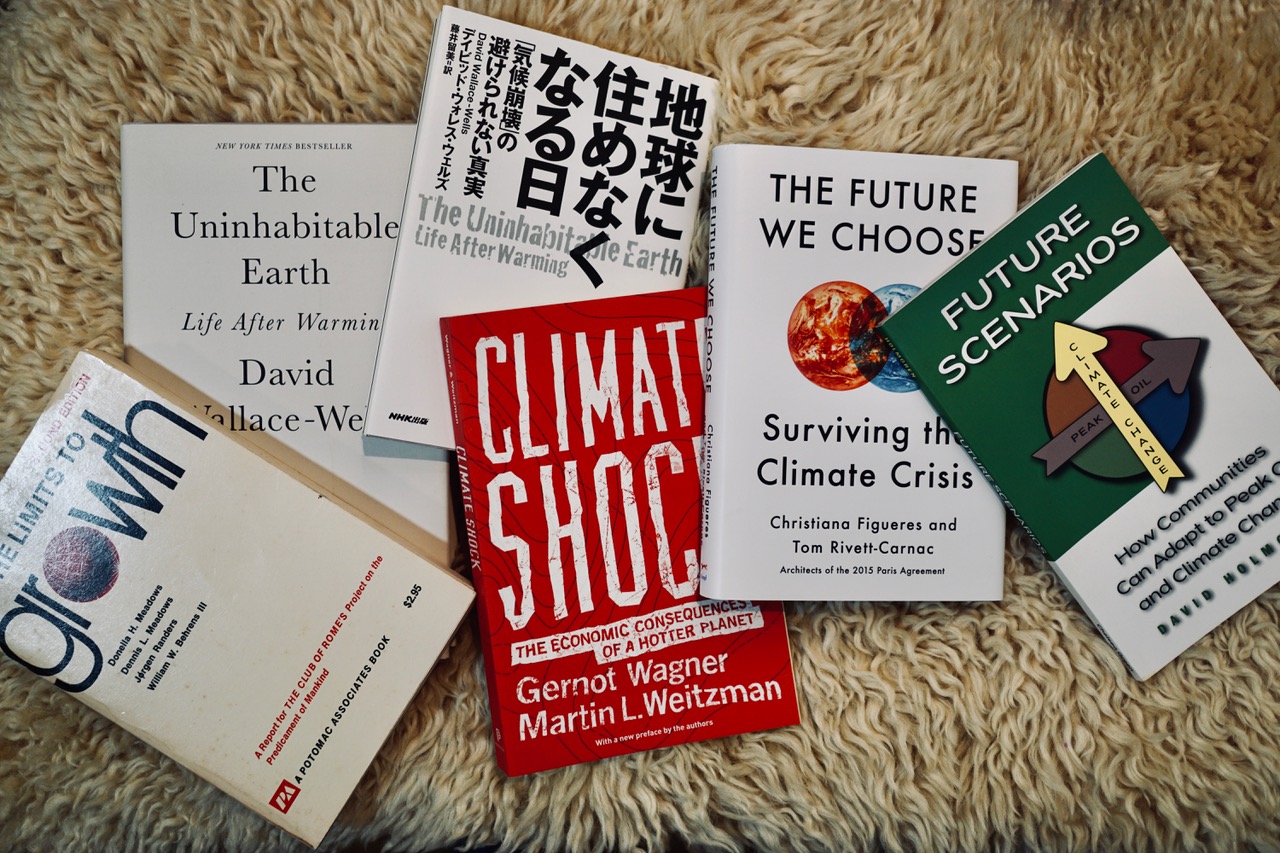

それをやっていくうちに、やっぱりこの言葉は残しておかないとと思って、ドキュメントブック「ともにつくる 気候×アート のものがたり」Shinshu Arts-Climate Camp Document Book 2023-2024をつくりました。2023年3月にスタートしてから1年間、集中的に取り組んで足場を作ったという感じですね。

2024年4月から2025年3月までは、北アルプス国際芸術祭2024の関連企画という形で、座談会「気候とアートのダイアローグ 〜北アルプス国際芸術祭2024編〜」をやりました。2024年12月には、農と森のインキュベーションのための伊那市産学官連携拠点施設 INADANI SEESで、「地域とアート現場における資材循環を考える」上映会&シンポジウムもやって、引き続き、気候危機問題とアートの接点をどこに作れるか、どこなら作りやすいのか、そのあたりにちょっとタッチしてみたっていうことですね。

それと、すでに行われている実践をみなさんに知ってもらうっていうこともセットでやっています。たとえば、アーティストの持田敦子さんによる古材を使った作品展示や「解体 / Unbuilding」プロジェクトのコンセプトなど、「アーティストもこういうことを考えている」っていうことをいろんな人と共有しつつ、アートと結びつけられてない分野、たとえば街づくりとか林業とかでも、今までのやり方では無理で、新しい考え方で新しい価値観を求められているという認識を共有しました。まだ結論が出てないことなので、さまざまな人が途中段階での考えや迷いを共有しながら、おたがいに協力し合えるポイントを探っている感じですかね。

——地域での反応はどうでしたか。

前々から同じような思いをもって長野で活動してきた人たちには「いい活動してるね」「こういう場に参加させてもらってありがとう」「県の関係機関がこういうことに理解を示してくれるんだ」って喜んでもらえています。あと、おもに行政系の人たちからは「アートと気候変動って関係あるんですね」「これとこれって結びつくんですね」みたいな反応がけっこう多くて、アートに対するイメージの新しい枝が伸びたのかなって思ってます。

環境問題と向き合ったアーティストたちは何を感じ、どう変わったのか

——信州アーツ・クライメート・キャンプの活動では、野村さんやアーティストたちの環境問題への意識が見事に作品に反映されていますよね。たとえば、信州アーツカウンシルが助成した「ゼロカーボン演劇」。自前の太陽光発電で得た電力のみで上演するため、いつ公演できるかは天候次第という大胆な試みでした。

ゼロカーボン演劇は、僕がある朝ひらめいたんです。「野外劇をぜんぶ自前のエネルギーでやったら面白いな」って。野外劇はふつう、電柱から電気を引っ張ってくるか、ガソリンを入れたジェネレーターを置いてやるんですけど、そういうものから自由な場所で太陽光だけでまかなえたら、そのあり方自体がシミュレーションやメッセージになる。終演後に「実はこの電気、ぜんぶ自分たちで作ったんです」って言えれば面白いんじゃないかと思って。最初、藤川まゆみさん(NPO法人上田市民エネルギー 理事長)や、長野県上田市で劇場をやっている荒井洋文さん(犀の角/一般社団法人シアター&アーツうえだ 代表理事)に「こういうこと思いついたんだけど」って相談して、野外劇やテント劇をやっている劇団野らぼうの前田斜めくんに声をかけました。そうしたら斜めくんがすごく面白がってくれて。僕が思っていた以上に突き詰めて考えて、いまだにいろんなチャレンジを続けてくれています。いまは、テントを鉄パイプではなく木で作れないかって考えているようです。

——ますます原始的になっている。

彼はいま、森とか林業に対しても興味が湧いているとかで。みんな最初は身近な問題から取り組むんだけど、だんだん背景にある社会や価値観、考え方の部分に深入りしていくんですよ。

文化芸術は環境問題と密接につながっている

——野村さんはなぜ、文化芸術の活動を気候変動につなげようと思ったんですか?

僕は、環境政策というのは生物多様性だけでなく文化多様性についても考えるべきだと思っているんです。たとえば今、中山間地などですごく貴重なお祭りが途絶えようとしています。地域で生まれ育った人たちがどれだけそのお祭りを愛していたとしても、そこに住むことのハードルがあまりに高いと都市部に移住するしかなくなってしまう。収入も減るし、学校が閉鎖されて子どもを育てることもできないですからね。さらに都市のライフスタイルに合わせるような力も働いて、文化的な多様性は失われつつあります。古くから継承されてきた価値を広めること、気候変動、そしてアートシステムの回し方に対する疑問を持つこと、僕はこの3つをつなげて考えたいんですよね。

——うん、その3つは無関係じゃないよね。

天竜村の向方(むかがた)地区で途絶えていたお祭りを復活させる取り組みをやっている面白い子がいて。彼は信州大学農学部にいたんだけど、天竜村に住む70代のおじいさんの暮らし方がすごく面白いからって住み込みで勉強するようになり、今はそこで地域おこし協力隊をやっています。彼が学んでいる“森との付き合い方”を、私たちの生活やアート活動に結びつけられないか。それを新たな価値として再構築するというのが、僕が今後チャレンジしたいことのひとつです。アート活動を通して、今まで目を向けられていなかったことに実質的な価値を見出していきたい。理想を提唱するだけじゃなくて、みんなの行動がそっちに吸い寄せられていくような形で行動変容を図れないか。そういうところにすごく関心があります。

(第2回につづく)

編集・構成:木下悠

第2回「感性とサステナビリティが一緒になった“気持ちよくて安心”を目指したい」

想像力とアートが導く“惑星的視点”とは? 感性的価値とサステナビリティの重なりについて。現代の資本主義社会の価値観に縛られず、「自分にも何かできる」という意識を持ちながら持続的に取り組むには。

第3回「2019年10月、あの災害からみんなの意識が変わった」

信州アーツカウンシルが気候危機に先進的に取り組める理由と課題。「信州の多様な文化芸術を、多様な主体が支える」ための環境づくりについて。

気候危機とアート とは?

気候危機とアート

アートがもつ表象の力、美術史や言説と気候危機の関係、そして具体的な実践について、AITの活動全体を通じて追求していきます。アート・オンライン講座「崩壊の時代の芸術体験」コースやTASで行っている講座と合わせてご活用ください。